黔山贵水间,18个世居民族用时光酿造的文明瑰宝焕发新生。数据显示,截至2025年,贵州累计有159项非遗入列国家级非物质文化遗产代表性项目名录。这些国家非遗如璀璨明珠,覆盖了民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医药、民俗10大门类,数量位居全国前列,织就出一幅绚丽多彩的人文长卷。

经年累月,这些非遗项目不仅是贵州各民族的文化根脉,更通过创造性转化、创新性发展,绽放多彩,焕发生机,成为乡村振兴、文旅融合的重要载体。

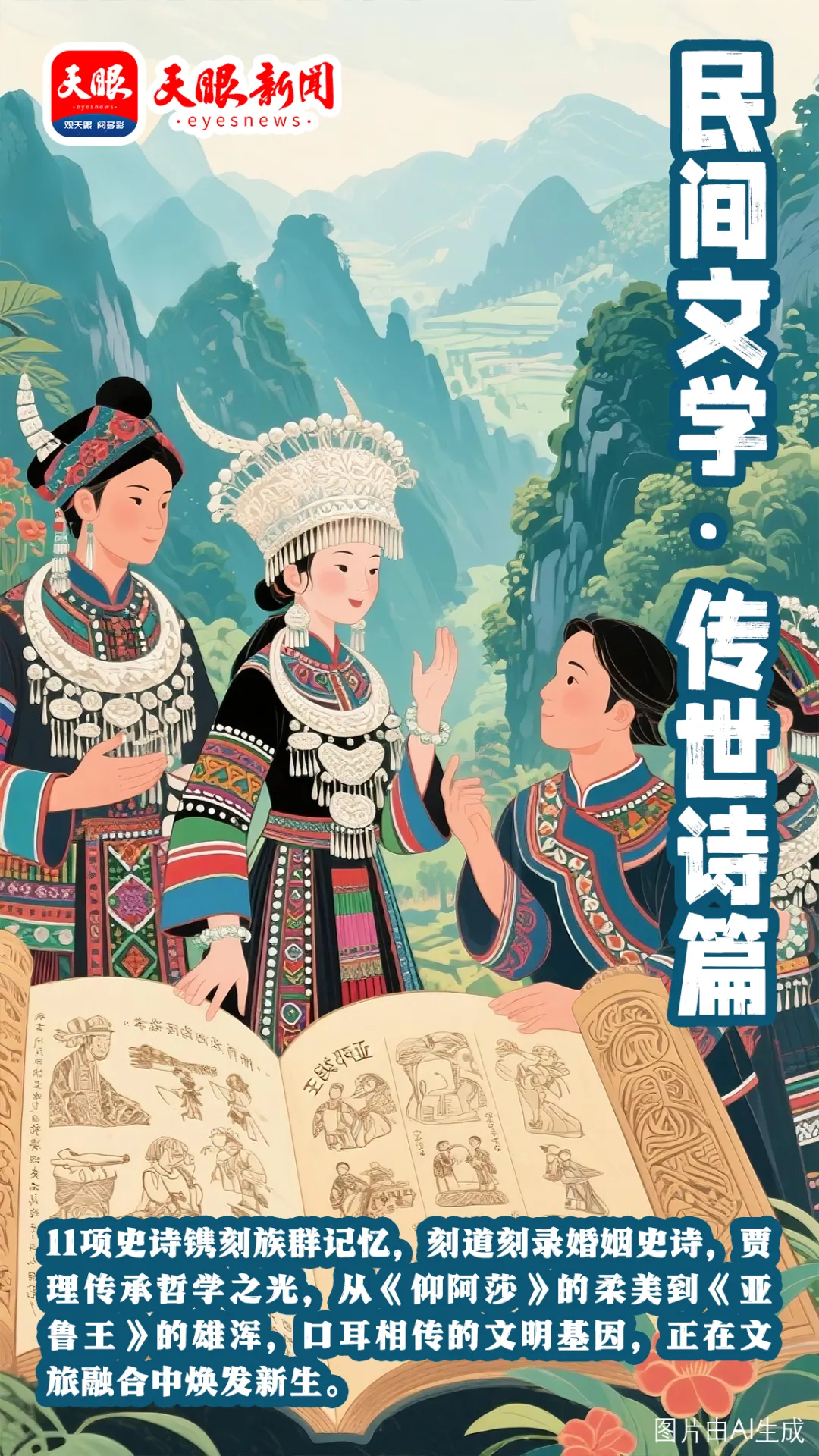

民间文学

千百年来,贵州各民族扎根黔山秀水,创造了多姿多彩的民族文化。其中上榜国家级非遗的贵州民间文学就有苗族古歌、刻道、仰阿莎、布依族盘歌、珠郎娘美、苗族贾理、亚鲁王、巴狄雄萨滚等11项。它们共同构筑起贵州各族群的精神图腾。

国家级非遗亚鲁王传承人陈兴华

从传颂古歌、民间故事、民族典籍到口传经文,这些由贵州少数民族群众创造的非物质文化遗产内容包罗万象,真实反映着少数民族群众发展的人文历史,既是民族迁徙的密码本,又是哲学智慧的活化石,在文旅融合中化作动人的叙事诗。

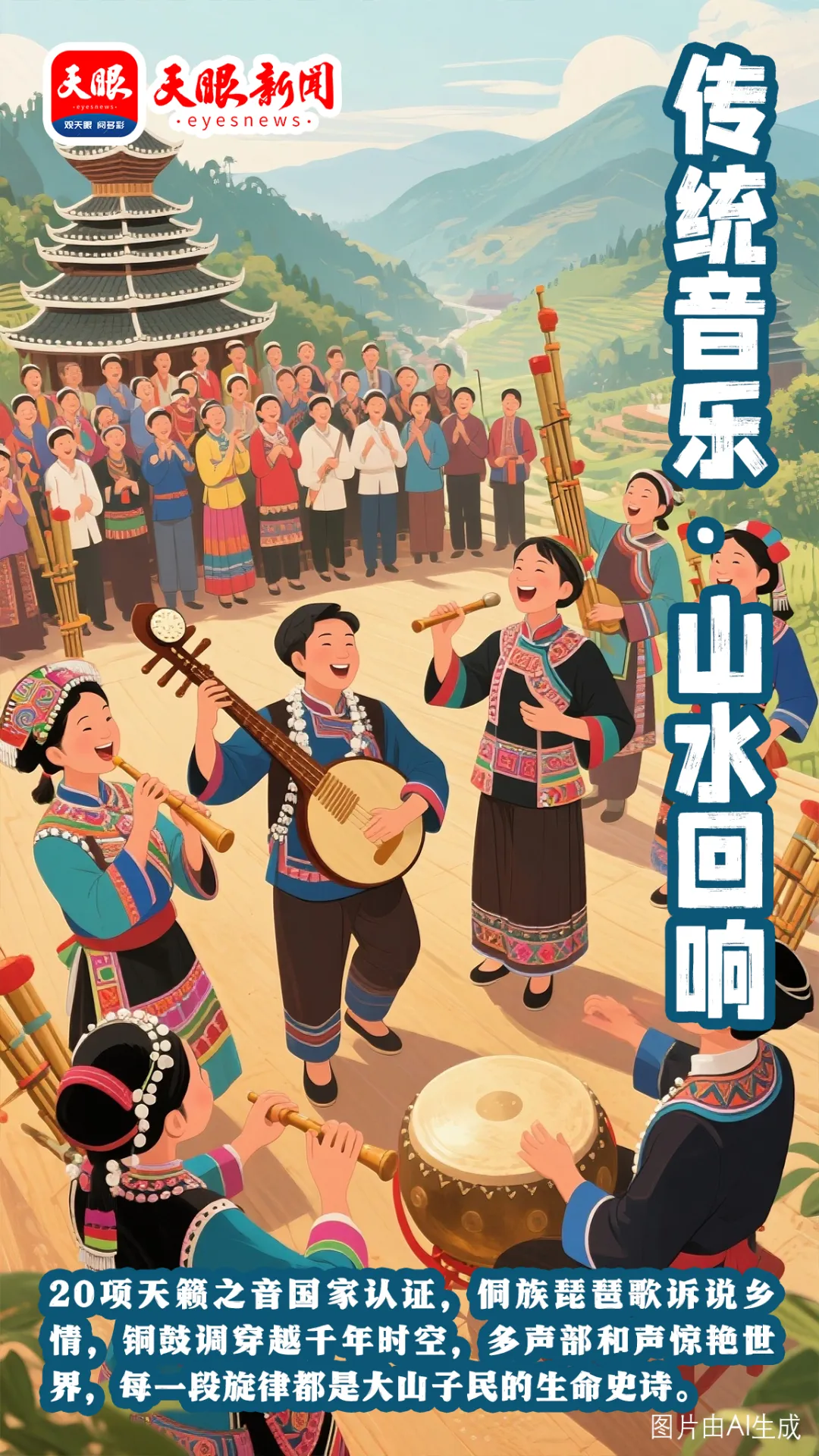

传统音乐

“水养山,饭养身,歌养心”,贵州各世居民族依山傍水为居,纺纱织布为衣,锤银刺绣为饰,能歌善舞为礼,弹唱着独属这片土地的乡音。截至目前,贵州共计有20项独具特色的民间音乐入选国家级非遗传统音乐类别,包括了侗族大歌、侗族琵琶歌、多声部民歌、铜鼓十二调、苗族民歌、芦笙音乐、布依族勒尤等传统音乐。

芦笙表演

曲调飞扬,声声传颂,音乐瑰宝在黔地回响。这些国家级非遗传统音乐,或通过各自民族的语言口口相传、或通过地区古老乐器精彩演奏,既一代又一代延续着民族的音乐基因,也传承记录着贵州少数民族精彩纷呈的生活史。

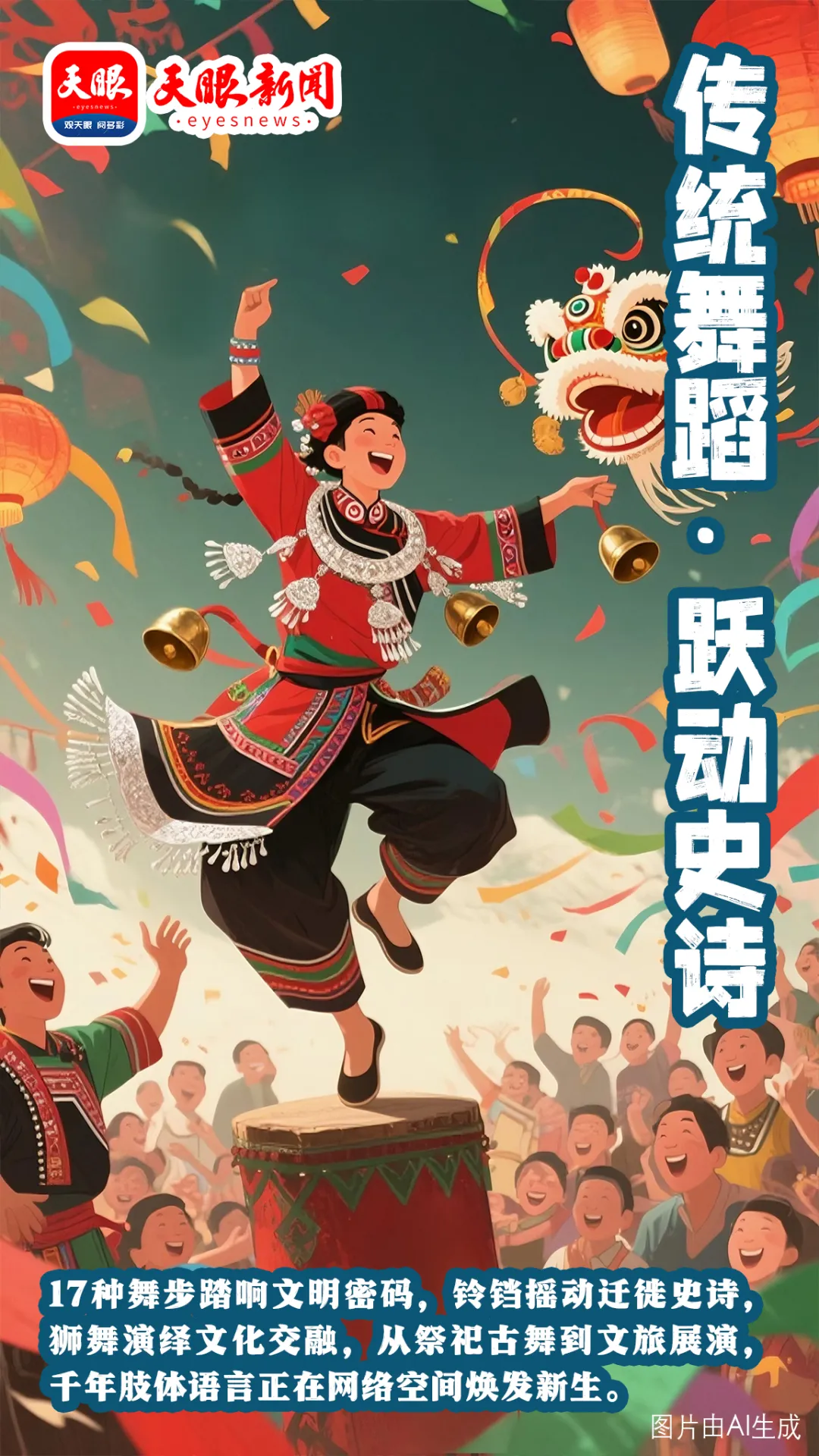

传统舞蹈

民族舞步踏响时代节拍,在众多诞生于贵州的国家级非遗项目中,布依族高台狮灯舞、苗族芦笙舞、木鼓舞、毛南族打猴鼓舞、彝族铃铛舞、阿妹戚托、布依族转场舞、苗族古瓢舞等17项传统舞蹈经久不衰,通过音乐搭配歌舞的演绎,生动展示着贵州少数民族群体从古至今的生产状况、生活习俗、文化信仰和理想追求,为增强民族凝聚力、弘扬优秀民族文化发挥了积极作用。

苗族古瓢舞

这些充满贵州特色的传统舞蹈,既有体现民族文化融合发展的狮舞,也有彰显古朴文化的木鼓舞、古瓢舞等。今天,它们仍在发展中传承、传承中创新,以传承千年的肢体语言,持续演绎着传统与现代融合发展的艺术魅力。

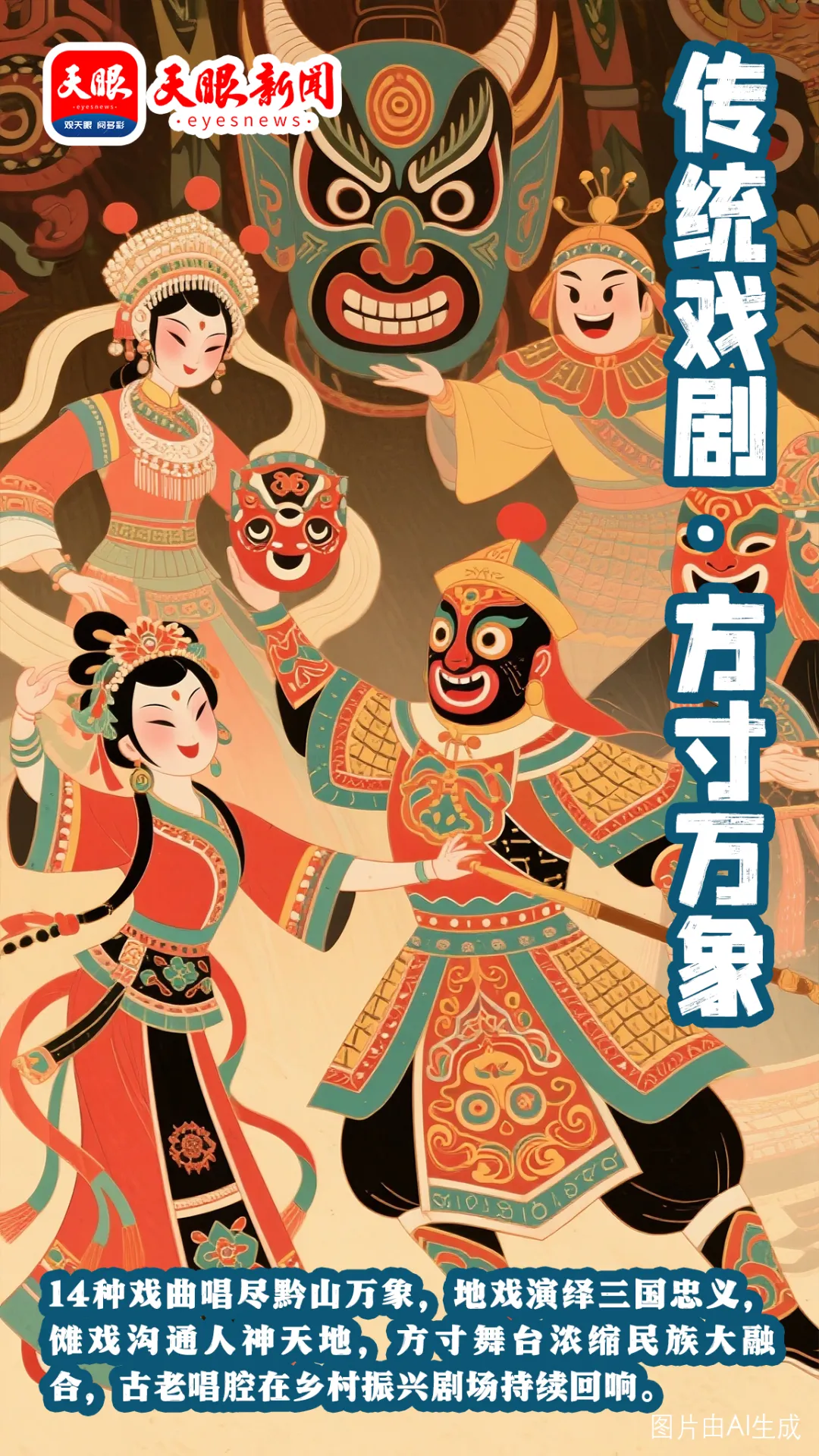

传统戏剧

黔山秀水间,戏剧唱古今。在贵州入选的国家级非遗中,14种地方戏曲绽放异彩,花灯戏、侗戏、布依戏、彝族撮泰吉、傩戏、安顺地戏、木偶戏、黔剧、阳戏等传统戏剧,流淌着民族文化的特殊表达。它们以各具特色的不同表演风格,融合了区域民歌、舞蹈、说唱等艺术形式,可谓是贵州民族文化大融合的典型代表。

安顺地戏

方寸舞台见证贵州人文的万花筒。长久以来,贵州传统戏剧剧目植根地区民族生产生活,风格质朴,既取材于民间、也流传于民间,其表演形式充满生活气息。在发展中,各个传统戏剧互相影响促进,表演形式不断丰富,深刻折射着贵州人文发展的灿烂风采。

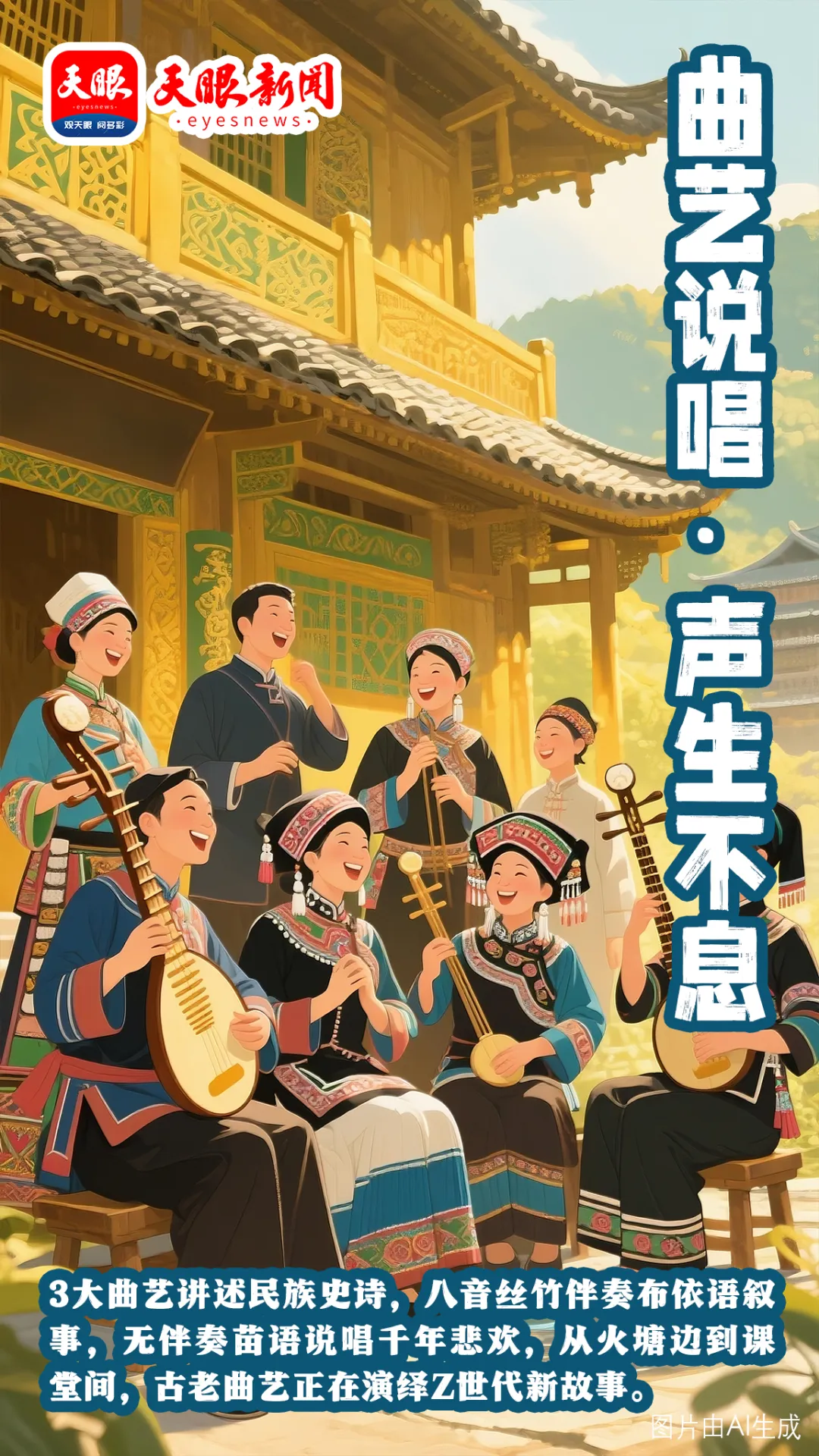

曲艺

在贵州,有种说唱叫曲艺。贵州曲艺具有民族语言说唱的典型特征,在国家级非遗曲艺中,有来自贵州黔西南的布依族八音坐唱、黔东南的嘎百福以及黔南的旭早3个项目。它们分别以丝竹乐器伴奏多人布依语说唱、无伴奏苗语说唱以及无伴奏水语说唱等多种方式,展现着贵州代代相传的民间说唱艺术。

布依族八音坐唱表演

这些古朴的曲调,深深扎根于贵州少数民族群众之中,以口头文学和歌唱艺术相结合的叙事形式,世代传唱着各民族的故事,有鲜明的民族特色,其内容蕴含长久历史发展中的众多信息,具有重要的历史、艺术、文化和社会价值。

传统体育、游艺与杂技

传统体育、游艺与杂技门类,可谓是国家级非遗中最为吸睛的一类。在贵州,有赛龙舟、布依族武术、赤水独竹漂等4项入列其中。这些项目具有鲜明的地域性、广泛的群众性、较强的娱乐性和突出的观赏性,深刻体现着不同地域文化所孕育出的形式各异的精彩体育活动。

赤水独竹漂

赛龙舟的欢乐竞技与布依武术的刚柔并济相映成趣,独竹漂上演水上凌波微步,非遗绝技在创新中惊艳世界,贵州传统体育、游艺与杂技历久弥新,如今正通过各网络平台走在流量风口演绎新的传奇。

传统美术

时代发展,在一系列国家级非遗中,贵州共有剪纸、苗绣、水族马尾绣、泥塑、侗族刺绣、布依族刺绣等12项民族传统美术项目。这些非遗项目以其独具特色的美学表现力,已然成为贵州非遗文创发展的坚实基础,用既传统又新潮的表达,推动着民族文化不断绽放魅力。

马尾绣传承

万象更新,从在纸布“作画”,将文化记忆绣成民族纹样;到丝线与数据光缆交织,现代工具为民族非遗插上腾飞翅膀。这些贵州传统美术非遗项目不仅走向了世界、受人热捧,还在AI、大数据算法和矢量绘制等技术发展中,用一场科技赋能非遗传承的变革,为这些历经数百年沉淀的非遗注入全新活力。

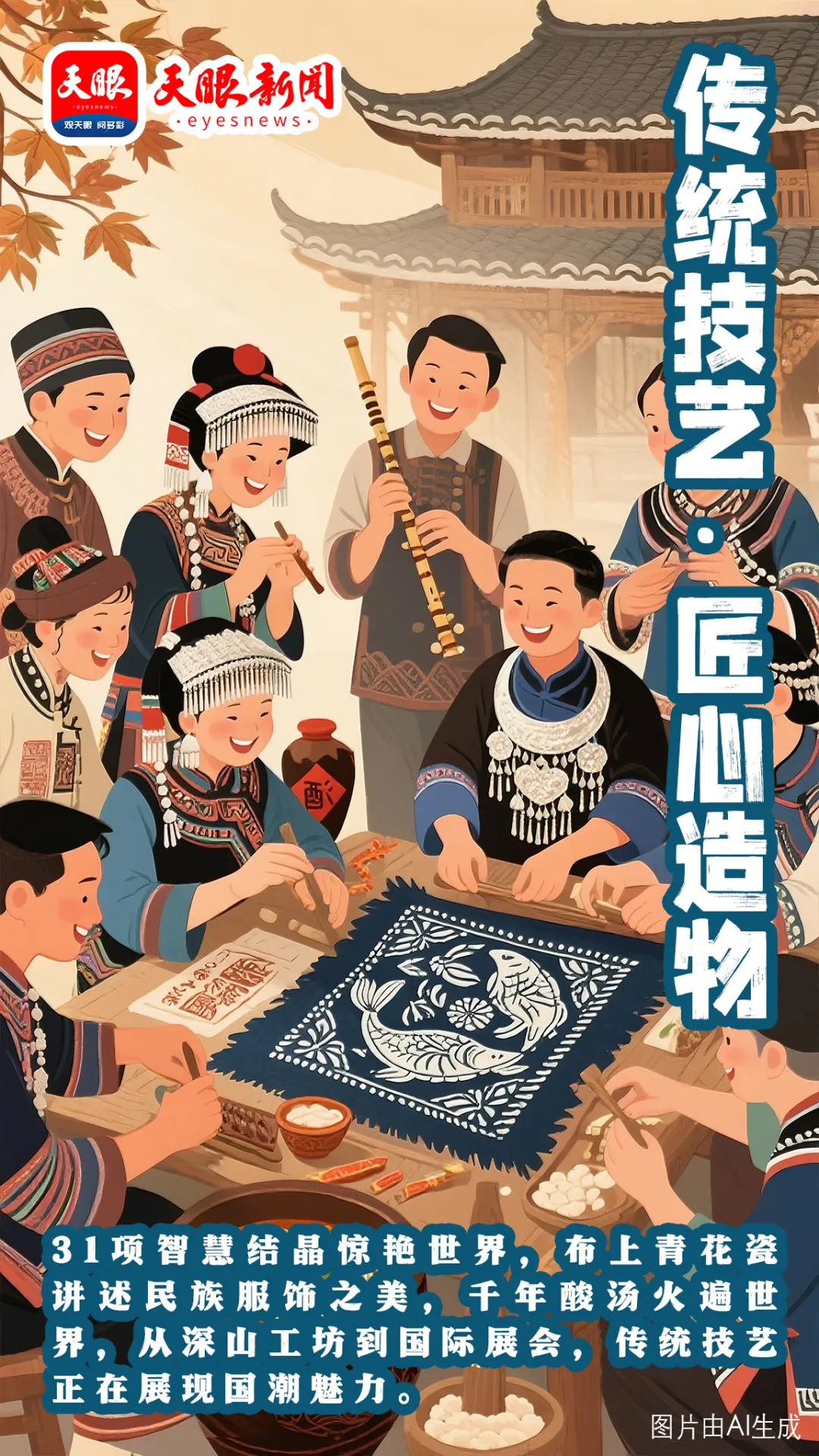

传统技艺

传统技艺是一个地区人民生产生活技艺的智慧结晶,至今,贵州共计有31项传统技艺入选国家级非遗,其中包括了远近闻名的蜡染技艺、苗族银饰锻制技艺、茅台酒酿制技艺、凯里酸汤鱼制作技艺以及侗族木构建筑营造技艺、玉屏箫笛制作技艺、枫香印染技艺、彝族漆器髹饰技艺等。

侗族鼓楼

这些传统技艺有穿在身上的布上青花瓷枫香染,有脍炙人口的特色美食凯里酸汤鱼,有独具智慧的木构建筑侗族鼓楼,还有音色清越优美的竹管乐器玉屏箫笛……它们囊括了人们衣食住行的方方面面,彰显了贵州人民善于在生活中创新创造的向上精神。

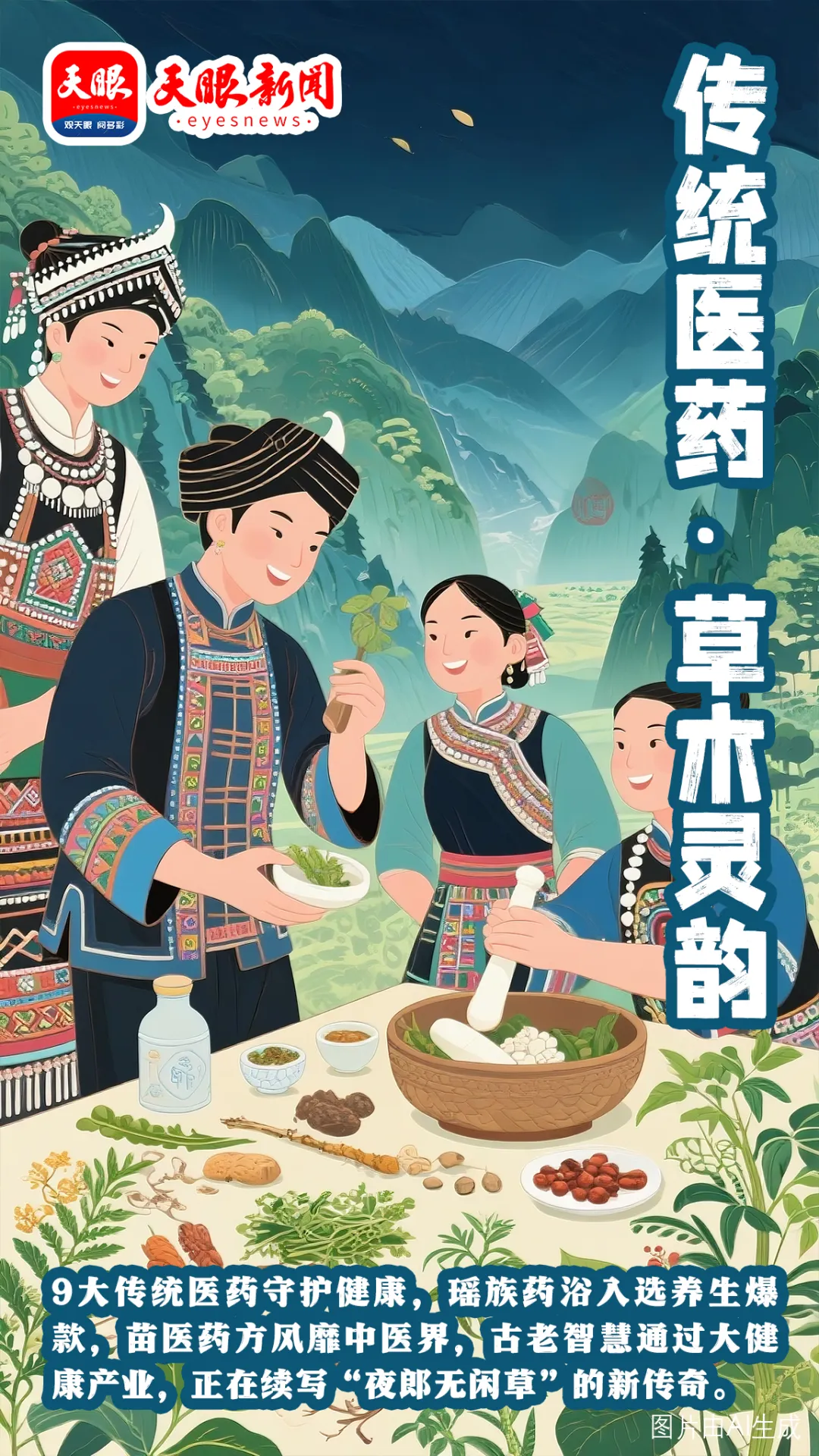

传统医药

夜郎无闲草,黔地多灵药。作为山地公园省,贵州有药用植物资源7000多种,位居全国前列。这些药用植物资源也为贵州传统医药的发展奠定着坚实基础。截至目前,贵州有中医传统制剂方法、瑶族医药、苗医药、侗医药、布依族医药等9项传统医药入列国家级非遗。

农家瑶浴制作

这些传统医药非遗项目,融合了草药知识、养生理念与民族迁徙史,最终演变为兼具医疗价值和文化意义的传统医药疗法,浓缩了贵州因地制宜推进中医药发展的生存智慧,体现着贵州人民对自然的深刻认知。

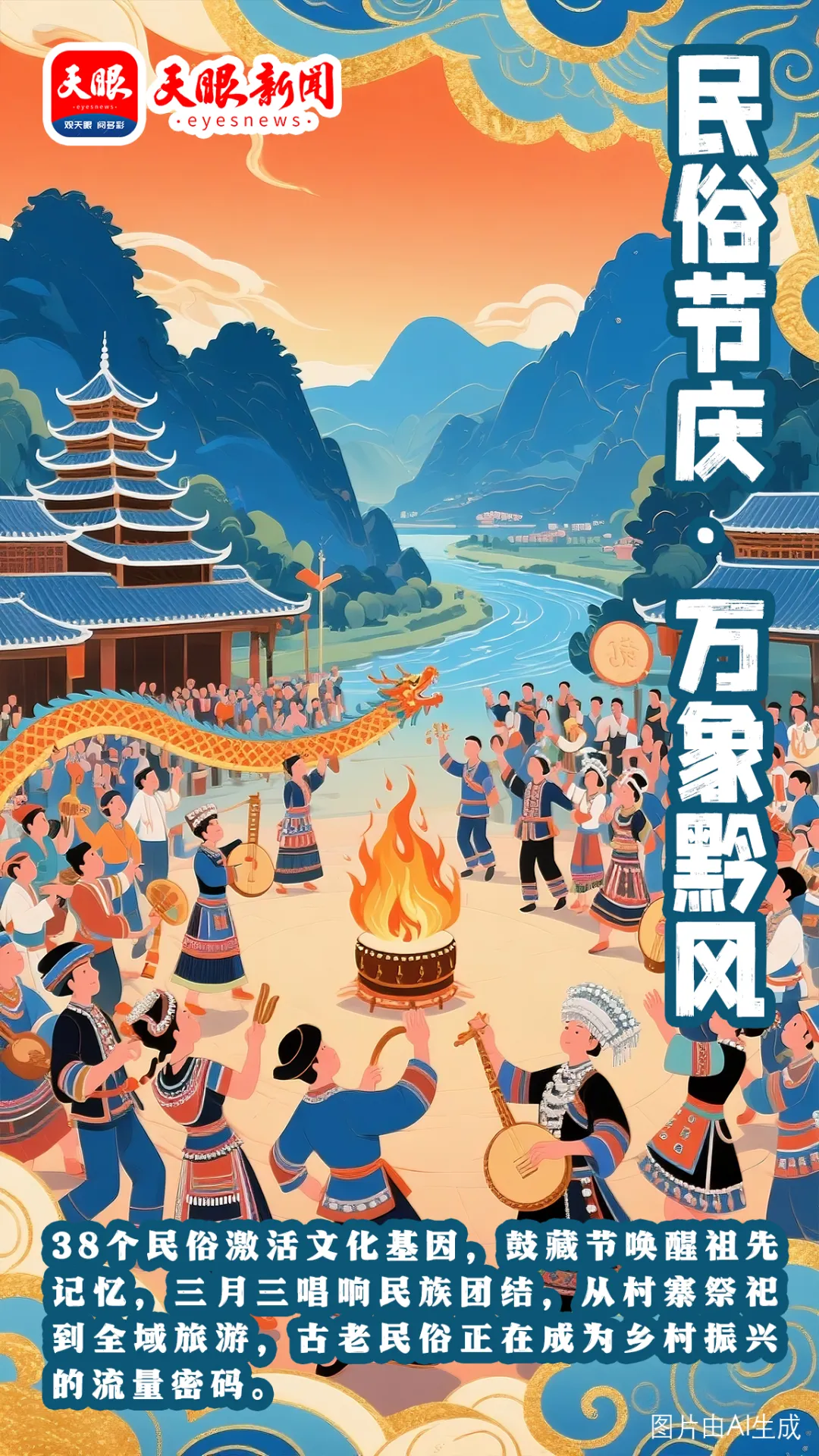

民俗

贵州的多彩,多彩于丰富的民族文化、独特的民俗活动。在贵州,每个世居民族都有自己的民俗活动,火把节、三月三、苗族鼓藏节、水族端节、侗族萨玛节、仡佬毛龙节等38个民俗项目,为贵州10类国家级非遗数量之最,构筑起属于这里最动人的文化景观。

侗族萨玛节

非遗民俗交织成画,民俗传承经久不衰,每个节气都是民族记忆的复活节。新征程上,“非遗+文旅”的创新模式,也让古老节庆持续化作促进民族团结、丰富文化生活、助推经济发展的新的引擎。

从苗族古歌的悠远吟唱到玉屏箫笛的清音绕梁,从瑶族药浴的生命智慧到独竹漂的竞技之美……贵州非遗正以国潮之姿破圈生长。这不仅是古老文明的现代表达,更是文化自信的生动诠释——在传统与现代的交响中,黔地文明正迸发出生生不息的蓬勃生命力。