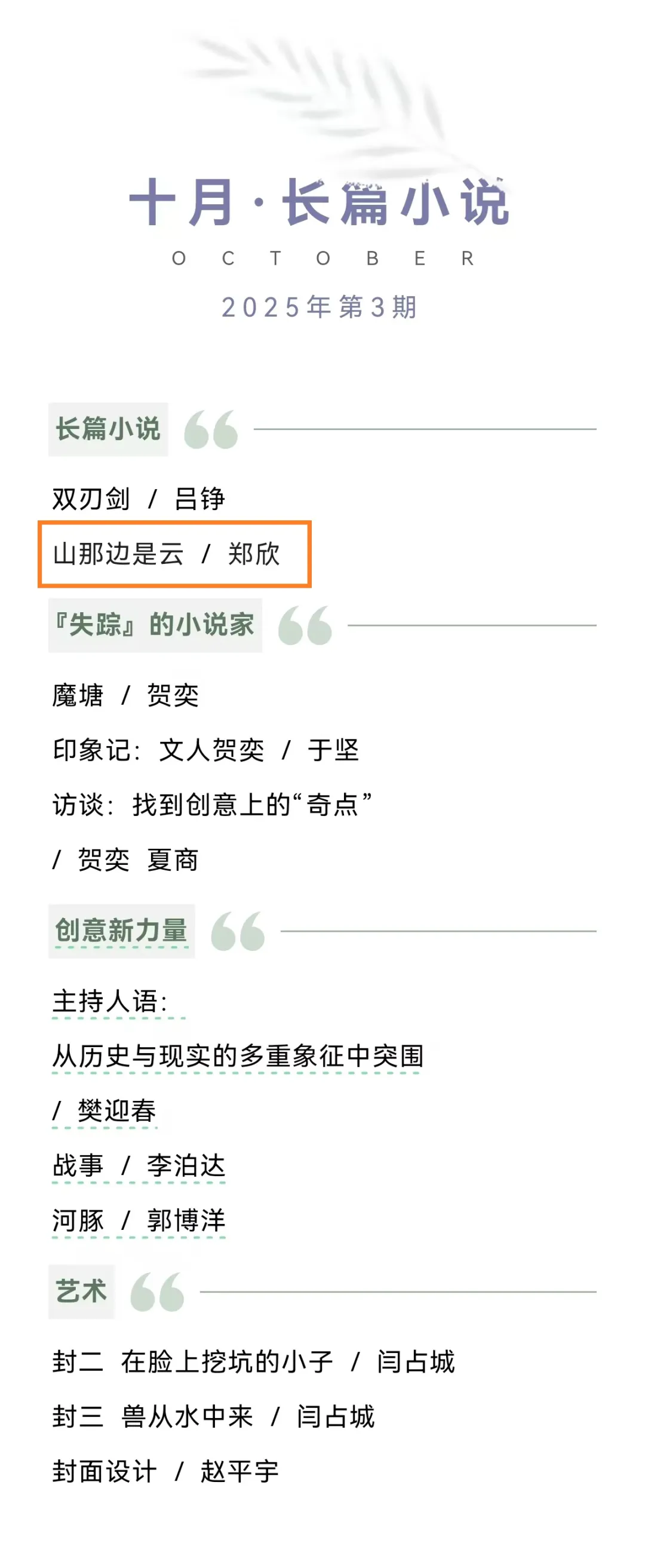

越过山丘见云开

——郑欣长篇小说《山那边是云》中的美学建构

文/徐晓野

在这个瞬息万变的世界里,人们常常会迷失自我,忘记方向,忘记身边最珍贵的东西。然而,在日复一日分行书写的阅读中,每一个真实的自己渐渐清晰,那些曾迷失方向重新找回,那些看似微不足道的瞬间,构成了每个生命的最宝贵财富。

《山那边是云》一书是从作家郑欣生活、工作的点点滴滴中走来。翻开此书被郑欣细腻真实的笔触深深吸引,书中娓娓道来的文字,让读者与黄小小、陈洛迪、素瓦三位女性的自我认知、成长转变、情感纠葛、命运起伏而同频共振,更深刻地感受到每个人都有自己需要跨越的山,只要勇敢坚韧地越过山丘,方能守得云开见月明,找到属于自己的人生价值和意义。

郑欣曾留学法国,早年曾在北京市政府外事办、北京市奥组委任职。2013年,她到贵州挂职并留在这片热土工作。法国求学浪漫旖旎的文学熏陶,黔山贵水的文脉滋养,从塞纳河畔的浪漫光影到黔山深处的云雾缭绕,郑欣以双脚丈量文化的经纬,用文字搭建沟通的桥梁。书中既有描写细微的精彩笔触,又饱含对贵州风土的炽热深情,每一个篇章都是跨文化视角下的灵感迸发,每一处描写都凝聚着独特的匠心构思。

在当代中国文学的版图上,贵州正以其独特的自然风貌与人文底蕴孕育出别具一格的文学表达。作家郑欣的长篇小说《山那边是云》恰如一部多维度的美学文本,在层峦叠嶂的黔贵山水间,在侗族大歌的悠远回响中,在脱贫攻坚的时代叙事里,构建起一个意蕴丰赡的文艺世界。这部作品通过文学博士特有的学术视角与艺术敏感,将“山”的厚重与“云”的灵动转化为一种精神意象,绘制出一幅动静相宜的贵州精神图谱。

自然与人文的和鸣:黔山秀水的诗意编码。《山那边是云》是一部贵州山水的赞美诗。郑欣以细腻入微的笔触,将喀斯特地貌的奇崛、乌江流域的灵秀、梵净山的神秘转化为文学语言的特殊韵律。小说中那些关于“山”与“云”的描写,绝非简单的风景呈现,而是一种深度的诗意编码——“山”象征着贵州大地的坚韧品性,“云”则隐喻着这片土地上人们的精神向往。这种书写避免了将风景客体化的俗套,而是让山水主动参与叙事,成为情节发展的有机部分和人物命运的见证者。

在描写侗寨景观时,郑欣特别注重自然与人文的互文关系。风雨桥不仅是建筑实体,更是连接传统与现代的文化符号;层层梯田不仅是农耕图景,更是人与自然对话的视觉诗行。这种书写策略使得贵州山水超越了地理学意义,获得了美学与哲学的双重深度。当读者跟随文字漫步于小说构建的黔贵天地时,感受到的不只是视觉上的壮美,更是一种心灵上的净化与升华。郑欣笔下的自然,最终指向的是人与自然如何和谐共处的永恒命题。

歌与心的共振:侗族文化的审美现代性转换。侗族大歌作为人类非物质文化遗产,在《山那边是云》中获得了前所未有的文学表现。郑欣没有满足于对侗歌表面的描写,而是深入其文化肌理,揭示出这种多声部无伴奏合唱艺术所蕴含的民族智慧与生命哲学。小说中那些关于歌俗场景的描写——月堂对歌、鼓楼对唱、节庆歌舞——既是对侗族传统文化的忠实记录,又是对这些文化元素进行审美现代性转换的尝试。

特别值得注意的是,郑欣将侗族大歌的“众低独高”音乐特征转化为一种叙事策略。小说中不同人物的命运如同大歌中的不同声部,既有个人命运的独奏,又有集体命运的和鸣。这种艺术处理使得民族文化不再是静态的展示对象,而成为推动叙事发展的动态力量。当小说主人公在传统歌谣与现代生活之间寻找平衡点时,读者看到的不仅是一个个体的成长故事,更是一种文化在当代语境下的创造性转化。

郑欣对民族文化的书写具有明显的学者型作家的特点——既有人类学式的细致观察,又有文学家的艺术想象;既保持了文化描述的准确性,又赋予了这些文化元素以新的象征意义。

小说对侗族大歌的呈现堪称一绝,作者创造性地将复调音乐的结构引入叙事。当鼓楼对歌的场景在文字间展开,多线并进的对话如同大歌中的支声复调,每个声部既独立成韵又和谐共鸣。这种叙事策略不仅还原了侗族文化的集体性特质,更通过歌师的口传心授,将民族记忆编织进现代性语境。非遗文化不再是博物馆里的标本,而是化作鲜活的生命力量,在文字间延续着千百年的文明火种。

困与变的交响:脱贫攻坚的时代史诗。作为一部反映贵州脱贫攻坚历程的小说,《山那边是云》将这一国家战略转化为有血有肉的人物命运和感人至深的生活细节。郑欣没有简单地将扶贫工作浪漫化,而是真实呈现了山区贫困的复杂成因与脱贫过程的艰难曲折。小说中那些关于易地搬迁、产业扶贫、教育扶贫的情节,既有宏大的时代背景,又有个体的情感温度。

在表现脱贫攻坚主题时,郑欣特别注重描写传统与现代的碰撞融合。当侗寨老人面对新居的现代化设施感到无所适从时,当年轻一代在传统文化与都市生活之间徘徊时,小说呈现的正是贵州山区在社会转型期的真实境遇。这种描写是一种辩证的思考——如何在发展中保持文化根脉,在创新中传承民族精神。

山与云的辩证法:贵州气质的多维呈现。“山”与“云”作为小说的核心意象,构成了一组富有哲理的辩证法。“山”代表着贵州的厚重、坚韧与实在,“云”则象征着贵州的灵动、变化与梦想。郑欣通过这组意象的反复变奏,实际上勾勒出了贵州特质的多维面向——既有大山般的沉稳执着,又有云彩般的自由创造;既有对传统的坚守,又有对未来的开拓。

这种贵州气质在小说人物身上得到了充分体现。老一代人对土地的眷恋与年轻一代对外面世界的向往,传统工艺的传承与现代产业的引进,生态保护与经济发展——这些看似对立的元素在小说中并非简单的二元对立,而是在动态中寻求平衡的辩证关系。郑欣以其文学博士的学术修养和艺术敏感,将这种平衡把握得恰到好处。

《山那边是云》最终呈现的贵州气质,是一种开放包容、创新求变又不忘初心的文化品格。这种气质,既扎根于贵州特殊的自然人文环境,又呼应着新时代中国的发展脉搏。通过小说的艺术表达,地域性的贵州经验升华为具有普遍意义的人类经验,这正是文学的价值所在。

《山那边是云》以其独特的美学建构和深刻的思想探索,为当代中国文学贡献了一部兼具地域特色和普遍意义的佳作。小说通过对贵州山水之美、侗族文化之美、脱贫攻坚之美的艺术呈现,实现了自然美学、民族美学与现代美学的有机统一。作为学者型作家,郑欣将严谨的学术态度与丰富的艺术想象相结合,创造出一种既有文化厚度又有文学魅力的叙事风格。郑欣以文学博士的专业视角,在《山那边是云》中完成了一次对中法跨文化叙事文学的美学重构。这部作品既保持着知识分子的审美自觉,又不失对大地的深情凝望,用文学的棱镜折射出贵州大地的多彩光谱,在乡村振兴的时代命题下,奏响了一曲传统与现代交融的文化赞歌。

这部小说的价值不仅在于它生动记录了贵州在新时代的历史变迁,更在于它为如何用文学方式表现地域经验、民族文化与时代主题提供了有益启示。在“山”与“云”之间,我们看到的不仅是贵州的过去与现在,更是所有人类在面对传统与现代、本土与全球、保护与发展这些永恒命题时的共同思考。这或许就是《山那边是云》最珍贵的文学贡献——它将一方水土的故事,讲成了整个人类都能听懂的心灵寓言。