【摘要】当前,我国非遗保护已从单一抢救性记录进入活态传承与生产性保护并重的新阶段,如何将非遗资源转化为乡村发展的可持续动能,已成为学界与实践领域共同关注的焦点。在此背景下,探索非遗与乡村振兴的协同路径,既是守护文化根脉的必然要求,也是破解乡村发展同质化难题的创新实践。通过剖析文化认同建构、经济价值转化、社会治理优化的内在机理,能够识别当前非遗赋能过程中的现实瓶颈,进而构建非遗参与乡村振兴的理论分析框架。

【关键词】非遗传承;乡村振兴;文化赋能;经济价值;知识产权保护

乡村振兴战略实施以来,非物质文化遗产作为传统文化的重要载体,其在乡村建设中的价值被提升至前所未有的高度。从早期的文旅融合试点到近年来的“非遗+乡村”模式推广,政策话语中非遗的经济赋能功能被持续放大,甚至出现将其视为乡村产业振兴“万能钥匙”的认知倾向。在此背景下,项兆伦、色音、赵超、安丽哲、唐建等跨学科领域的专家、学者从不同角度论述了非遗在乡村振兴中的作用,普遍强调非遗的合理利用需兼顾文化传承与产业发展的平衡,避免陷入工具理性主导的误区①。尽管理论层面已形成非遗保护与乡村振兴平衡发展的共识,但在实践层面,对非遗经济价值的过度聚焦却导致工具理性膨胀,这一现实困境直指乡村建设中对非遗定位认知的偏差问题。这种偏差导致非遗传承在产业化浪潮中逐渐偏离了文化本质。地方政府对非遗相关经济效益的量化考核,催生了一批同质化的非遗主题文创街区和表演性非遗项目,当剪纸沦为景区流水线商品,当民歌被改编成迎合游客的对象,非遗与乡村振兴的深层互动关系反而被遮蔽。

本研究的理论价值在于突破既有研究“非遗赋能乡村振兴”的单向度叙事,通过艺术乡建的多声部对话,构建非遗与乡村振兴的双向互动分析框架。这一框架不仅整合了学界对非遗多重价值的讨论,更为实践层面的路径探索提供了理论锚点。在实践层面,旨在突破当前非遗转化中的认知迷思。“重塑乡村美学空间:中国艺术乡建的理论建构与案例研究”学术论坛(以下简称“艺术乡建论坛”)上,冯莉指出的“副业属性决定产业天花板”现象,揭示了传统手工艺在乡村经济结构中的合理定位;数字化传承中重技术轻人文的倾向,则印证了工具理性过度膨胀的现实困境。通过解构这些实践悖论,本研究提出非遗参与乡村振兴的“三阶跃迁”路径:从文化资源转化为社区治理资本,从技艺传承升华为文化认同建构,从产业项目升级为生态系统培育,最终实现非遗保护与乡村振兴的价值共振。

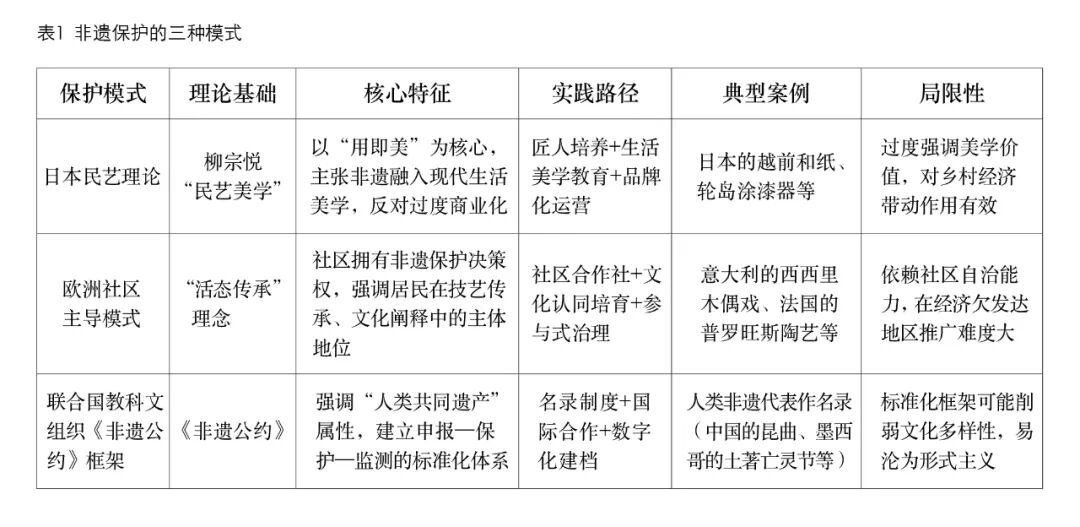

国际学界对非遗与乡村发展的探讨已形成了三条主要脉络。日本“造乡运动”中柳宗悦的民艺理论,强调传统工艺与地方生活美学的共生关系,其“用即美”的理念为非遗的生活化传承提供早期思想资源。欧洲乡村复兴实践则凸显文化遗产的在地性保护特征,如意大利托斯卡纳大区通过建立手工艺人合作社制度,实现传统手工业与现代设计的有机融合,这种社区主导的保护模式对我国具有重要借鉴意义。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《非遗公约》)框架则提供了普适性的保护准则。三种模式在核心目标、实施路径与价值取向上存在显著差异(表1)。

国内研究呈现出明显的政策驱动特征。早期研究多聚焦非遗的抢救性保护,以费孝通“文化自觉”理论为指导,强调非遗作为文化基因的传承意义。乡村振兴战略提出后,研究重心转向“非遗赋能”的实践路径,形成产业转化论、旅游融合论、教育传承论等多元理论。值得注意的是,近期研究开始出现批判性转向,如方李莉的“文化转型论”指出非遗产业化可能导致文化异化风险②。笔者认为,非遗在乡村振兴中的直接价值不应局限于经济指标,而在于其对地方知名度和辨识度的塑造,这种学术反思与艺术乡建实践中涌现的新问题形成理论呼应,推动研究从单向的“赋能”叙事转向双向互动的关系重构。

(一)文化认同与精神动力机制

非遗是乡村文化认同的鲜活载体,其传承过程本质上是文化基因的代际传递。比如,在福建永泰庄寨的营造技艺传承中,村民通过参与木构建筑修缮、传统节庆举办等,重新建立起与地方历史的情感联结。这种文化认同产生的精神凝聚力,能够转化为乡村振兴的内生动力。正如冯莉在艺术乡建论坛上表示,“文化的传承不是个体的行为,更应该依托村落、依托民众”,唯有扎根社区才能实现活态延续。当村民意识到自身掌握的技艺不仅是谋生手段,更是文化身份的象征时,传承意愿会显著增强。

非遗作为乡村社区的集体记忆载体,其传承过程本质上是文化认同的再生产过程。这种过程不是脱离现实的抽象建构,而是深植于老百姓日常生产生活习俗中的活态实践。非遗是老百姓的,脱离民众的传承如同无源之水。这种以村民为核心的传承逻辑,在河北省的非遗保护实践中得到生动体现。河北剪纸艺人通过家族技艺传承,将地方民俗符号转化为代际沟通的密码。这种以血缘为纽带的传承模式,正是村民主体性在非遗保护中的典型体现——技艺传递中蕴含的不仅是剪纸的纹样设计与剪刻技法,更是社区成员共享的价值观念与生活智慧,同时也成为维系代际情感的文化纽带。这种凝聚效应源于非遗特有的“具身性”传承特征——技艺的传递并非单纯依赖文字记录或抽象说教,而是通过身体的重复实践(如剪纸时的运剪力度、刺绣时的针法走向等)将文化记忆与情感密码深植于传承人身心,形成难以割裂的生命体验。刺绣纹样中的家族故事、民歌歌词里的集体记忆,正是通过这种身体化的传承方式,更容易激发村民的情感共鸣与身份确认。同时,非遗传承的“在地性”特征使其成为连接个体记忆与集体认同的特殊媒介,当村民在共同制作传统节庆服饰时,手指间流淌的不仅是技艺,更是对社区关系的重新编织。

(二)经济价值转化的边界与限度

非遗经济价值的释放存在天然阈值,这一判断在手工艺产品的产业化实践中可以得到印证。手工生产存在效率低难以提升导致的规模瓶颈,年轻传承人不愿接受“计件工资”式的劳动管理引发代际冲突,以及同质化产品面临的市场竞争压力。这些现实困境直接导致手工艺在当代经济结构中难以成为从业者的主要收入来源,大多数非遗从业者仍将手工艺视为农业生产之余的补充收入来源,而非主要职业选择。这种定位差异决定非遗相关产业难以复制工业经济的增长模式。

在非遗资源的经济价值转化过程中存在显著的“质量与数量”的悖论。为追求订单量而进行的标准化生产会使成品失去“手作温度”,导致市场认可度下降。非遗资源经济价值的可持续性往往取决于文化溢价,这种价值规律提示我们,其经济转化必须警惕“规模崇拜”,转而寻求“小而美”的精致化发展路径。

我国非遗资源与乡村振兴需求存在显著的空间耦合特征。据文化和旅游部数据,全国大部分的国家级非遗代表性项目分布在县域以下地区③,这种资源禀赋为非遗参与乡村振兴提供了天然优势。在文化和旅游部“持续实施文化产业赋能乡村振兴计划”④工作中,已形成多类型卓有成效的案例:福建永春漆篮通过“非遗+电商”模式拓展国内外市场,带动龙水村年产值从170万元增加到550万元,从事漆篮产业的农户,每户每年均增收6000多元⑤;云南建水紫陶小镇建设使制陶相关产业年产值突破2亿元,形成“前店后坊”的特色产业集群⑥;浙江松阳通过合理利用传统村落中的非遗元素,2025年春节期间,累计吸引游客约3万余人次⑦。这些案例印证了非遗在激活乡村资源方面的独特价值,尤其在文化资源富集但经济基础薄弱的地区,非遗的创造性转化已成为撬动乡村内生发展动力的有效支点。

当前非遗相关产业化实践面临难以突破的结构性约束。许多地区的传统手工艺从业者仍以兼职为主,呈现亦农亦艺的生存状态。这种副业属性源于多重因素叠加:传统手工艺学习周期长与市场回报不确定性形成的风险对冲需求;家庭劳动力配置中“主辅业”的理性分工;手工艺生产效率与现代工业体系的天然落差等。河北省保定市唐县南唐梅村刺绣合作社及贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县鑫针手工艺刺绣农民专业合作社的实践,正是对这种“亦农亦艺”生存状态的适应性回应——通过允许绣工居家加工的灵活模式,既满足了家庭劳动力在农业生产与手工艺制作间的弹性配置需求,又为从业者提供了应对市场波动的风险缓冲机制。这种生产组织形式的选择,与年轻一代传承人坚持保留农业生产“安全网”的决策形成呼应,这种选择折射出非遗相关产业在乡村经济结构中的真实定位。

产业升级面临三重天花板效应:技术层面,手工制作的不可复制性导致标准化生产难以实现,如昆明木菲木雕工坊即便引入数控雕刻设备,核心纹饰仍需人工完成,单件产品工时成本居高不下;市场层面,大众消费对非遗成品的认知仍停留在“土特产”阶段,高端市场培育不足与低端市场同质化竞争并存;人才层面,年轻人更倾向选择城市服务业岗位,技艺传承面临“断代”风险。试图将传统手工艺打造成乡村支柱产业,本质上是对传统生产方式现代适应性的误判,这种定位偏差正是导致诸多非遗项目“政府热、市场冷”的深层原因。

非遗领域现行的知识产权保护制度存在显著适配性缺陷。现行制度以权利主体创新和明确权利边界为基础,而非遗作为“活态文化基因”,其传承本质是集体实践的“渐变式创新”,权利主体模糊且缺乏独占性。著作权法对“独创性”的要求与非遗“渐变式创新”特征难以兼容,专利法对“新颖性”的规定与传统技艺的历史延续性存在冲突,商标法的“显著性”原则又与非遗的地域性特征形成张力。这种制度供给不足导致实践中出现两种极端倾向:要么将传统手工艺“公地化”,陷入“人人可用、无人负责”的困境;要么过度私有化,通过注册“非遗传承人”身份垄断传统手工艺的商业利用。这种制度困境的典型表现,背后反映的是传统知识治理体系在现代社会的重构难题。

(一)政策引导与资源整合路径

非遗保护的政策供给需精准匹配项目特性,避免“撒胡椒面”式的平均用力。对文化价值突出但市场转化能力弱的急需保护项目,直接补贴是守住传承底线的关键。如临夏砖雕因传承人老龄化、学习周期长而陷入濒危,当地政府设立“濒危技艺抢救基金”,对年满60岁的传承人发放每月3000元生活补贴,同时按“师带徒”成效给予额外奖励。这种“保人+传艺”的双重补贴,使中断20余年的“多层镂空雕”技艺得以恢复⑧。

市场化潜力较大的传统手工艺项目则需“政策杠杆”而非“直接输血”。如东阳木雕通过“电商培训券”政策激发市场活力,传承人参加抖音直播、跨境电商等培训可获得费用补贴,优秀学员还能对接阿里巴巴“非遗出海计划”资源。政策实施两年间,东阳木雕线上销售额一再突破纪录,其中有传承人开设的直播间单场观看人次高达73万⑨。

非遗赋能乡村振兴涉及文化、经济、社会等多维度目标,单一部门主导易导致资源碎片化。文旅部门与农业农村部门的联动可激活“非遗+农业”融合潜力,如四川青神县将竹编技艺与柑橘产业结合,文旅局负责设计竹编柑橘包装礼盒,农业农村局提供种植技术指导与销售渠道对接,既赋予了传统农产品文化附加值,又构建了“非遗技艺+特色农业”的融合发展新模式⑩。政策引导的精髓,正在于通过制度创新打破部门壁垒,让分散的资源形成推动非遗传承与乡村发展的合力。

(二)手工艺适度产业化路径

传统手工艺的独特价值在于其不可复制的文化叙事与匠人温度,这决定了其产业化需避开大众市场的红海竞争,转向高附加值的小众领域。高端定制服务通过深度挖掘传统手工艺的文化内涵,为消费者提供情感共鸣与身份认同。如苏绣传承人梁雪芳将乱针绣技艺与当代艺术结合,为收藏家定制的《星空》系列作品,每件融合30余种丝线配色与独创的“虚实针”技法,单幅售价达20万元以上,开辟出艺术品收藏的细分赛道⑪。19世纪,英国工艺美术运动核心人物威廉·莫里斯(William Morris)曾对这个问题进行了思考:“我并没有认为应当废除一切机器;我要用机器来制造一些现在用手工来制造的东西,也要用手工来制作另外一些目前用机器制造的东西;总之,我们应当是机器的主人,而不应该像我们现在这样,成为机器的奴隶。”⑫正如安丽哲所说:“机器工业与手工工业是各自有着优缺点的,关键在于我们怎么运用。”⑬

手工艺的产业化升级需在效率与文化价值间寻找平衡点,在衍生品生产时,机械化生产可成为传统技艺的有力补充。如汉中藤编通过“机器编织骨架+手工缠花”的协同模式,使产能提升的同时,核心的“万字纹”“回纹”编织仍由匠人手工完成,产品成本降低后成功进入连锁渠道⑭。这种分工既保留了技艺的核心辨识度,又通过规模效应让更多消费者接触非遗产品。“核心技艺手工化+辅助环节工业化”的边界需清晰界定。如贵州苗绣企业“依文·中国手工坊”建立纹样数据库,将苗绣图案数字化后通过机器完成底料刺绣,绣娘仅负责最具表现力的“打籽绣”“锡绣”等特色针法,使单件绣品的工时缩短⑮。这种模式既通过工业化手段提升了生产效率,又通过聚焦核心手工技艺确保了非遗的文化价值与艺术独特性,尊重了技艺的不可替代性,为衍生品生产提供可持续的路径。

(三)文旅融合与体验经济路径

非遗主题乡村旅游的核心在于将文化资源转化为可参与、可感知的体验产品。传统手工艺制作需突破“观摩式体验”的浅层模式,实现“技艺进阶”的深度互动。如德化瓷烧制技艺研学游设置“练泥—拉坯—上釉—烧制”完整工序体验,游客需用3天时间完成一件作品,过程中穿插匠人讲解“猪油白瓷”的历史渊源与釉料配比秘诀。这种创新是对传统的传承创造,更是在理解非遗精神基础上的创造性转化,正如艺术乡建论坛上赵超所说:“在当前非遗或者乡村振兴保护中,不仅仅是保护力度更大,更多的是如何通过设计和技术融合进行新的转型升级。”真正的非遗创新,是让传统技艺说当代话,而非让当代设计穿传统衣。

非遗资源应用于民宿与农家乐改造是延长消费链条的关键。浙江松阳“契约博物馆民宿”将明代田契文书元素融入客房设计,游客可在榫卯结构的书桌上临摹契书文字,早餐提供“传统小吃盲盒”。这种“住宿+文化”的复合模式,通过文化元素的深度植入与互动体验设计,不仅丰富了游客的入住体验,更有效延长了非遗消费链条,让文化传承在商业运营中实现了可持续转化⑯。非遗研学游更需构建“体验—消费—传播”闭环。如四川青神竹编研学基地开发“竹编手账”,游客完成的竹编作品可刻字带走,同时扫码生成含制作过程的电子证书,鼓励社交媒体分享,该举措使基地线上曝光量逐年增长⑰。华州皮影博览园在五一活动中推出“后台体验日”,游客可参与操纵影人并录制专属视频,这种让游客深度介入传统技艺的互动模式,不仅增强了文化体验的沉浸感,更为非遗的活态传承与创新发展注入了新动能⑱。培育“非遗+数字文创”新业态,可将传统图案转化为数字藏品。如四川绵竹年画的李芳福作品《三星高照》不仅通过鲸探平台铸成数字藏品并发行7000份拷贝,且未对实体技艺传承造成冲击⑲。这种有限融合策略,既避免了非遗过度商业化,又充分释放了文化价值。正如赵超所指出的:“在体验经济时代更加强调消费者自我表达,体验经济下的设计更多地是在构建人造世界和技术转化赋能中发挥意义。”

(一)人才培养与梯队建设策略

构建“传统师徒制+现代研培计划”复合培养体系。在保持核心技艺师徒传承传统基础上,引入现代教育理念和方法提升培养效能。“中国非物质文化遗产传承人群研修培训计划”10年来累计培训5.1万人次,覆盖全国31个省、自治区、直辖市。如江苏宜兴紫砂制作技艺传承采用“大师工作室+职业院校”模式,系统培养青年传承人;云南普洱茶制作技艺传承中,老茶师带徒与电商运营培训相结合培养复合型人才,这种双轨制培养模式既保证技艺纯正性又提升了适应现代市场的能力,完善了青年传承人吸引与成长机制。针对年轻一代传承意愿不足问题,各地从政策激励、平台搭建、环境营造等多方面创造有利条件。如浙江建立“非遗新锐榜”,每年评选优秀青年传承人并提供展示推广机会;福建设立非遗青年创新基金,支持传统技艺与现代设计融合项目。部分高校开设非遗相关专业,为非遗传承注入新鲜血液。

加强非遗传承人能力建设。提升非遗传承人综合素质,增强其市场运作和创新发展能力。如上海举办“非遗IP创新工作坊”,邀请设计专家指导传承人开发文创产品。国际组织合作也通过开展非遗传承人交流项目,如联合国教科文组织“手工艺与设计国际研修计划”,拓展传承人国际视野。这些培训项目针对性强,有效弥补了传承人的知识短板。

建立非遗传承人评估与激励机制。完善非遗传承人考核制度,形成动态管理机制。如国家级非遗代表性传承人评估中引入“传承活跃度”指标,包括带徒数量、技艺传播、创新成果等;四川实行非遗传承人星级管理制度,根据传承绩效给予不同等级补贴;广东建立非遗传承人名录退出机制,对长期不开展传承活动的予以除名。这种机制,激发了传承人队伍的活力。

(二)文化赋能与品牌塑造策略

非遗作为乡村文化的鲜活载体,其蕴含的民俗仪式、手工技艺与民间传说,是构建区域文化IP的核心素材。“一乡一品”的打造需从在地性出发,将分散的文化元素提炼为具象符号。以龙泉青瓷烧制技艺为例,当地通过梳理宋代哥窑、弟窑的技艺谱系,将冰裂纹、梅子青等核心特征转化为城市视觉标识,从市政设施到文创产品形成统一美学语言,使青瓷成为龙泉市不可替代的文化名片。这种城市IP的场景化传播可复制于不同类型的非遗资源,通过精准定位实现差异化突围。

IP的生命力在于持续场景化传播。非遗展览需突破传统博物馆模式,采用“流动展览+数字互动”形式,如木雕(莆田木雕)通过VR技术还原雕刻全过程,观众可在线上展厅360度观察工具使用与纹样演变。节庆活动则应注重参与感设计,如陕西将安塞腰鼓表演与农事体验结合,游客可参与鼓乐创作、田间打谷等,使文化符号从观赏对象转变为体验载体。这种立体传播不仅提升地方辨识度,更能吸引文旅消费与外部投资,从而促进当地村民增收和经济发展。

将非遗元素植入建筑景观与日常场景,能潜移默化地重塑人文生态。安徽省黟县宏村在古村落修复中,以徽州三雕技艺装饰公共墙体,将《桃花源记》的传说故事转化为石雕壁画,既保留明清建筑风貌,又让村民日常活动浸润于文化语境。这种改造并非简单的符号堆砌,而是通过功能融合实现活态传承,使文化空间同时具备传承、社交与治理功能。

(三)知识产权保护与传承规范策略

建立健全非遗知识产权保护法律体系。在现有法律框架基础上,需针对非遗“公有知识共享”与“具体产品创新”的双重属性完善专门保护制度。非遗作为“具有当代价值的民间文化传统和生产生活习俗”,其核心是集体传承的文化传统,本身不具备知识产权属性,而基于非遗元素创作的具体内容可依法获得保护。实践中,海南设立全国首个非遗知识产权保护服务站,提供“公益维权+跨境支持”一站式服务;江苏制定《江苏老字号建设管理办法》,保护非遗知识产权;浙江省临海市进一步通过政策创新,发布《知识产权战略推动高质量发展的实施意见》,在全国率先开展非遗公知公用范围界定,完成22项省级及以上非遗项目的公知公用范围界定工作,为法律层面区分公有知识与私有权利提供了县域样本。

创新适配非遗特性的“共享+专有”混合保护模式,构建“开源共享+专有保护”的分层机制。在传统手工艺层面推行“公知公用”开源共享机制,鼓励传承人自由使用公有领域的技艺元素;在创新成果层面建立“专有保护”制度,对融入现代设计的非遗衍生品、非遗文创产品,给予著作权、专利或商标保护。具体实践中,河北试点“非遗技艺基因库”,系统梳理剪纸、陶艺等项目的核心技艺参数与文化元素,明确公有知识与个人创作的边界;浙江临海通过专项调研界定首批22项非遗的公知公用范围,如将“黄沙狮子”的基础动作列为公有资源,而传承人开发的高难度创新动作可申请个人权利。为化解传承人间的设计抄袭纠纷,可设立“非遗创新仲裁委员会”,由非遗领域学者、法律专家、代表性传承人组成第三方机构,为同类纠纷提供专业解决方案。

针对传承人普遍存在的“公有知识与私有权利混淆”问题,可开展分层培训。如浙江省临海市结合公知公用界定实践,针对性培训传承人区分“公有技艺”与“个人创新”,指导其将独特技法申请专利、创新产品注册商标,推动传统工艺的现代化转化。针对青少年群体,将非遗知识产权教育纳入中小学课程,培养未来传承人“共享传统、尊重创新”的保护意识。

通过以上三维策略,可实现非遗“公有知识共享”与“创新成果保护”的动态平衡,既避免非遗因被过度私有化而导致的传承断裂问题,又通过明确权利边界激励传承人在传统基础上持续创新。

非遗参与乡村振兴是一项复杂的系统工程,其价值实现需要超越简单的经济赋能思维,回归文化本质与社区主体性。本研究通过对河北等地实践案例的深度剖析,证实了非遗在提升地方文化辨识度、促进社区凝聚、优化人文环境等方面的独特价值,这些价值对地方经济和发展具有带动面更广、可持续性更强的特点,同时对社会文化传统同样具有更大价值。

当前非遗转化实践中的诸多困境,本质上源于对非遗本质属性的认知偏差。手工艺的副业属性决定其产业天花板;知识产权纠纷的频发反映现代法律体系与传统知识体系的碰撞,厘清非遗的核心概念、传统集体共享、产品设计有版权的认知至关重要;数字化传承的工具理性陷阱则提醒我们,无论技术如何进步,“活生生的人的实践”始终是非遗传承的核心。这些认知澄清为重构非遗参与路径提供了重要前提。

研究提出“政策引导—适度产业化—体验经济”三位一体的路径,需通过多维度协同实践逐步落地。政策层面需从“抢救性保护”转向“生态性培育”,建立分类施策的支持体系;社区层面应构建参与式传承机制,让村民从文化保护对象转变为创造主体;设计创新层面则要实现传统技艺与现代生活的深层融合,避免符号化拼贴⑳。这种多元路径的协同,是破解当前非遗转化困境的系统性方案。

非遗赋能乡村振兴的未来,在于构建“各美其美”的差异化发展格局。每个村落的非遗实践都应扎根于自身的文化土壤与社区认同。当剪纸艺人在社区公共空间传授技艺,当传统戏曲被改编为反映当代乡村生活的新剧目,当节庆依旧作为凝聚村民的情感纽带,非遗便真正实现了从文化遗产到发展资源的转化。这种转变不是对传统的背离,而是在当代语境下对非遗生命力的重新发现与激活,最终达成非遗保护和乡村振兴的价值共振与良性互动。

本文为2025年河北省社科基金年度项目“河北传统工艺美术产业数字化转型模式研究”(项目编号:HB25YS009)的阶段性研究成果。

▼ 作者简介:

河北美术学院设计学院院长、教授,主要研究方向为非遗保护与传统建筑文化。

吴霞

河北美术学院设计学院讲师,主要研究方向为环境设计与非遗保护。