【摘要】基于人类学对“创制”过程的研究,民间女性手工艺知识并非静态、线性的文本描述,而是根植于女性日常具身实践的动态生成过程中。技艺知识通过熟练身体与物质材料的深度互动得以涌现,“织造性”是其核心的物质性特征,“中间物”则构成了非物质文化遗产活态传承的关键媒介:它既是传统图式流动的物质锚点,又是激发个体即兴创造的行动界面。不同代际女性围绕“中间物”展开的日常生活实践,不仅形成了女性手工艺的“动态传统”,更彰显了女性创造者的主体性。对“中间物”的探讨,揭示了非物质文化遗产“身体—物质”互动的知识生成本质,并为重构非遗传承中被忽视的女性知识生产体系提供了重要依据。

【关键词】女性手工艺;创制过程;织造性;中间物;非物质文化遗产

民间女性手工艺通常被称为“妇功”(Womanly Work),亦称“女红”“女功”“女事”,是包括纺织、刺绣在内的一系列主要由女性操持的民间手工技艺。在技术史、艺术史与性别研究中,向来是相关研究者关注的重点。然而,传统研究主要集中于上述民间女性手工艺造物的具体制作步骤和最终形式,呈现为一种静态的程序或物,而“创制”(Making)①过程中动态鲜活的人、物、环境的密切互动,却往往被忽略。人类学对于“创制”的研究表明,恰恰是在女性手工艺人身体力行参与的日常生活实践过程中,在人与世界的互动往复中,实现了知识的涌现与生成,传统技艺的传承与再创造才得以发生。

“物质性”(Materiality),是20世纪80年代以来,随着人类学、科学技术研究(STS)、文化研究等各领域中的“物质转向”(Material Turn)的兴起而产生的一个热点研究术语。薛凤(Dagmar Schäfe)、柯安哲(Angela N. H. Creager)等技术史学家指出,“物质转向”和“实践转向”紧密相连②。在实践语境下,“物”或“物质”不再是早期研究中对象化的、被动的、僵化的客体,而是一种在人、技术、世界互动关系中产生的、具有能动性的存在。通过人的实践,“物”和“物质”迈向了“物质性”。“物质性”并不是一个本体论的问题,它表述的是人和物的内涵关系,是一个带着关系论、生存论、实践论的过程③。这一视角对于当下的非物质文化遗产研究而言,无疑具有启示意义。

将研究焦点从女性手工艺的最终成品转向其创制过程,我们会发现:在这个“身体—物质”深度互动的实践场域中,诸如刺绣的“母花本”、剪纸纸样等物质化模板发挥着关键作用,它们是触发工艺知识共享与再生产的核心节点。强调模板的物质性,源于手工艺知识本质——它并非源于图纸或文本,而是通过对这些关键“物”的实践,手工艺作为一种“活的传统”才得以学习和传承。建筑史研究提供了佐证:朗·谢尔比(Lon Shelby)指出,西方中世纪建筑的最终建造由物质模板而非建筑师图纸决定④;西蒙娜·瓦莱里亚尼(Simona Valeriani)也发现,中世纪建筑模型作为“中间物”(In-between-objects)⑤,在弥合理论与实践、知识分子与工匠、抽象知识与技能的鸿沟中扮演着重要角色。

本文借用“中间物”概念,特指民间女性手工艺创制中触发知识共享与再生产的各种物质模板(如织锦“花本”、剪纸纸样、刺绣母本等)。“中间物”是非物质文化遗产活态传承中的核心媒介:它既是传统图式流动的物质锚点,承载着社群集体记忆与认同;又是个体展开即兴创造的行动界面,推动着传统的活态发展。“中间物”概念的提出,旨在揭示非物质文化遗产作为“身体—物质”互动的知识生成本质,并力图重新书写被主流历史遮蔽的女性物质实践叙事,重构非物质文化遗产传承中长期被忽视的女性知识生产体系。

历史上,正是那些最聪慧、技艺最纯熟的女性推动了“中间物”的渐进演变。这些模板的流动促进了手工艺知识的相遇与共享,塑造了地域性审美图式,并让其他女性得以在其框架内即兴创造——融入日常生活经验、个体情感及孕育照料等独特生命体验,实现工艺知识的延续与再创造。张道一誉女红为“母亲的艺术”,点明了其作为民间母型艺术滋养上层文化的价值⑥。下文将在“身体—物质”的语境下,围绕民间女性手工艺创制的物质性特征、“中间物”与身体技艺及即兴创造展开讨论,进而揭示女性手工艺创造的本质。

一、织造性:

民间女性手工艺创制的

物质性表达

民间女性手工艺的物质性具有“织造性”的特点。“织造性”(Textility)是当代人类学家蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)提出的概念,它是一种隐喻,是对包括手工艺在内的各种人类创造活动中,人、物、环境之间紧密互动、纠缠的动态特征的总结。创制,是一种如同织造的实践,隐晦地说,是创制者将自己的生命路径编织进构成世界的物质流当中⑦。因此,创制并非简单地将形式强加于物质,而是一次与物质流动、转化相协调的过程。这个过程是动态的、即兴的,如同一次充满节奏和韵律的对话。其中,身体的参与尤为重要,并在与自然环境、社会环境互动的两个维度上,促进了女性创造力与社会身份认同的生成。

在自然环境维度上,“织造性”强调了一种与传统“构思先于制作”截然不同的理解造物过程的研究视角。具体而言,“织造性”有三个特点:一是“界面”,包括物质的表面,以及人与物质、环境之间的互动交界处。织造物的界面,是通过各种绳、藤之类的材料逐渐交织而成的,形成过程近似于生长。二是“力的作用”,“力”指的是织造者的技能,通常表现为身体参与的,有节奏感、重复的运动,这种运动使物质材料受到均匀和规律性的“力”并使其逐渐完成形塑。三是“形式的生成”,这是一种造物随时间的推移而经历自我生成的过程。因此,“织造物的形式不是产生于构思,相反,它们是通过力的场域——由实践者和物质的积极参与所构成——逐渐展开而自我生成的”⑧。无论是需要反复缀刺的刺绣,或是需要上下翻飞双手的竹编,还是需要绷紧腰身、不断打筘的纺织,等等,都是有节律的身体与材料、工具等相互作用的动态创制过程。正是在边做边想的过程中,女性手工艺人通过协调身体的行动、感知与世界的深入对话,使形式逐渐在人与材料有节奏的互动中显现。

在社会环境维度上,“织造性”也反映了通过身体实践形成的人与人之间的关系。技术史学家白馥兰(Francesca Bray)在《技术与性别:晚期帝制中国的权力经纬》中也曾以“织造”展开性别隐喻,以纺织等代表性的日常技术为例,探讨妇女们如何不断地通过手工艺物质性实践,让被社会规范的女性美德得以身体化,让女性也被“编织”进社会结构与国家权力的经纬(Power Fabrics)之中,成为中华传统文化形态与社会秩序的有力参与者⑨。

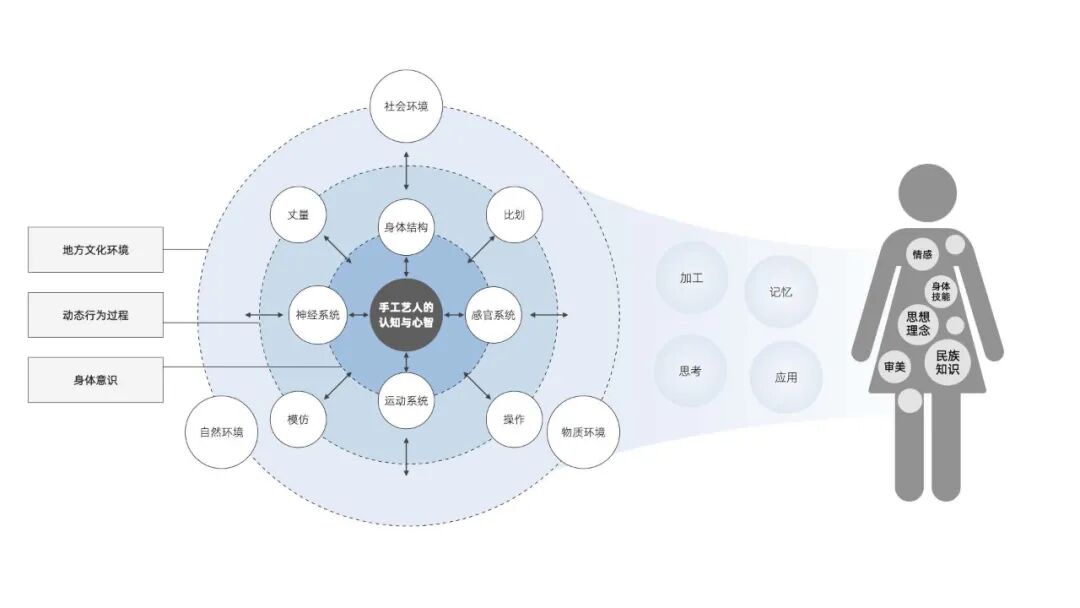

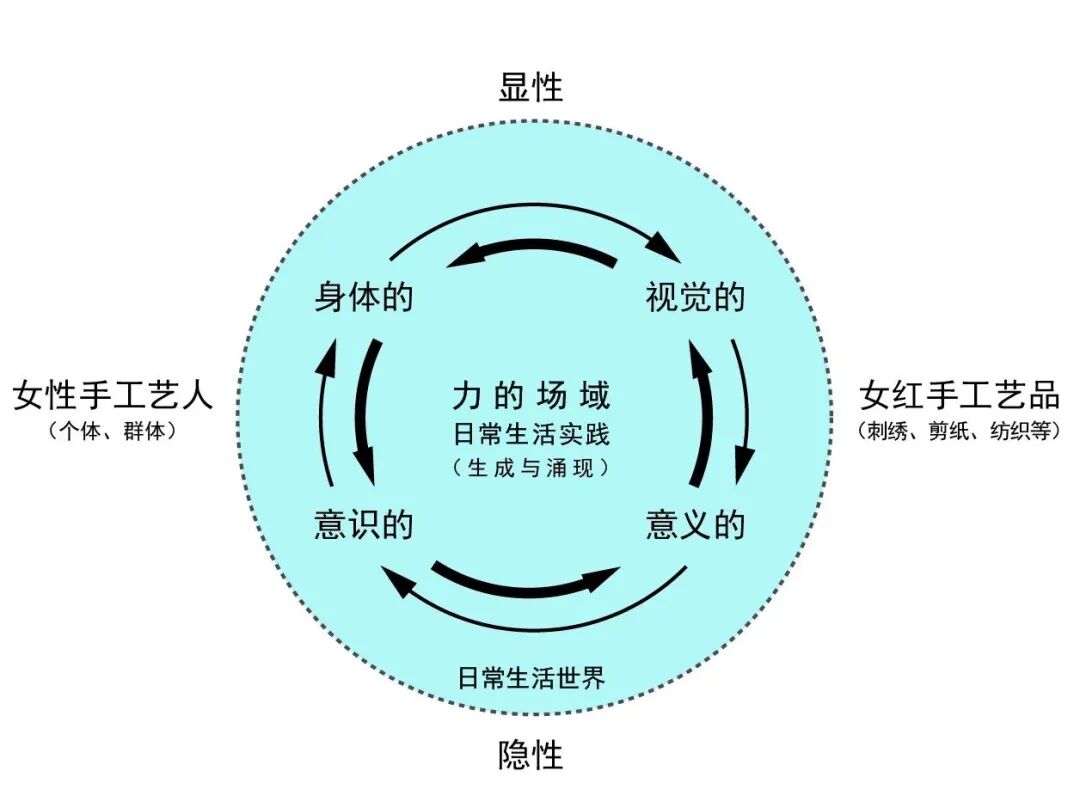

当然,女性手工艺的“织造性”并不仅仅是隐喻,它所强调的身体参与在自然环境和社会环境两个维度上的互动,也得到当代具身认知理论的支持。创制是一种具身化的创造过程⑩:手工艺人的认知不仅仅发生在“头脑”中,而是分布于大脑与身体、人和环境之中(图1)。基于身体结构、感官、神经及运动系统等生理特性,手工艺人通过包括模仿、手工操作等身体动态行为,与材料、工具等物质环境、自然环境与社会环境展开持续不断的互动,从而形成手工艺人的创制行为,这也是对外界不断变化的线索产生的反应。这种创造过程的产物经过加工、记忆、思考和反复应用,形成了手工艺人的身体技能、思想情感、审美表达、民族知识等具身知识,它根植身体经验、嵌入文化语境、生成情感,共同构成了手工艺人的具身创造力,并在实践中与他人构成了创造力的共同体。

▲ 图1 女性手工艺人在创制过程中身体与环境之间的动态关系⑪

现存于湖南省通道侗族自治县的侗锦织造技艺,清晰地呈现了“身体—物质”之间深层互动的织造性特征。侗族女性往往从十二三岁能够操作织机时便开始跟随母亲学习织锦。许多难以言传的技巧,就是织娘在反复、长期的身体实践中所获得的。侗锦织造是侗族妇女的身体与包括作为中间物的竹签“花本”(图2)在内的工具材料相互形塑的生成过程,正是英戈尔德的“织造性”中身体与物质形成力场的体现:穿纬线时的打筘,经验不足的生手打筘就不会有声音,有经验的织娘打筘时会发出清脆响亮的“哐、哐”声,极具韵律感。这表明织娘的腰绷得够紧,线打得够实,织出的锦也会更匀。

▲ 图2 悬垂于侗锦织造技艺国家级代表性传承人粟田梅面前的用于保存图纹信息的竹签“花本”

(蒋友燏 摄,2016年)

与此同时,侗锦织造技艺既是个体化的,也是社会化的。对于侗族妇女而言,能否织得一手好锦,是年轻女性能否出嫁的重要标准。当地迄今还流传着这样一个特殊的择偶标准:选老婆先看手而非容貌,若双手黝黑,指甲中有着深深渗入的靛蓝染料的印记,则证明女性善于纺绩,将来必定是一位理想的贤妻良母⑫。对此类现象,白馥兰曾写道:“(手工艺之类的日常)技术最重要的工作便在于生产人:制造者通过创制过程得以塑形,使用者通过使用行为得到塑造”⑬。获得技艺的身体与人,在这一过程中都被社会化。

二、中间物:

工艺知识共享与

再生产的媒介

我国的民间女性手工艺品类繁多,但大都离不开各种物质模板,也就是本文所指的“中间物”,如用于制作刺绣、蜡染的纸样,作为母本的绣片,或是织锦的竹签“花本”,等等。作为特定地域传统图式流动的物质锚点,“中间物”通常具有三个较为明显的属性:它是为个体创制提供形态与工艺参考的物质载体,也是由特定社群集体筛选的公共范本,同时其创新迭代通常依赖于技艺高超女性的推动。

首先,“中间物”通常以物质的形式呈现,能在形态和制作工艺两方面为女性手工艺实践提供启发。正是由于物质材料的存在,使“中间物”不仅能提供纹样形态的参考,更包含着关键步骤和制作重点等方面的提示信息,为女性的工艺实践提供行动指导。这种物质模板带来的优点显而易见,谢尔比认为,这为制作者“个体差异和个性选择的发挥”留下了足够的余地⑭。他以中世纪石匠的石材切割工作为例,指出正因为切石的模板运用了厚木板、帆布这样的物质材料来制作,使得这项工作并不需要一板一眼地采用精密标尺去丈量石料,石匠可灵活使用模板,运用经验法则,随机应变地解决问题。

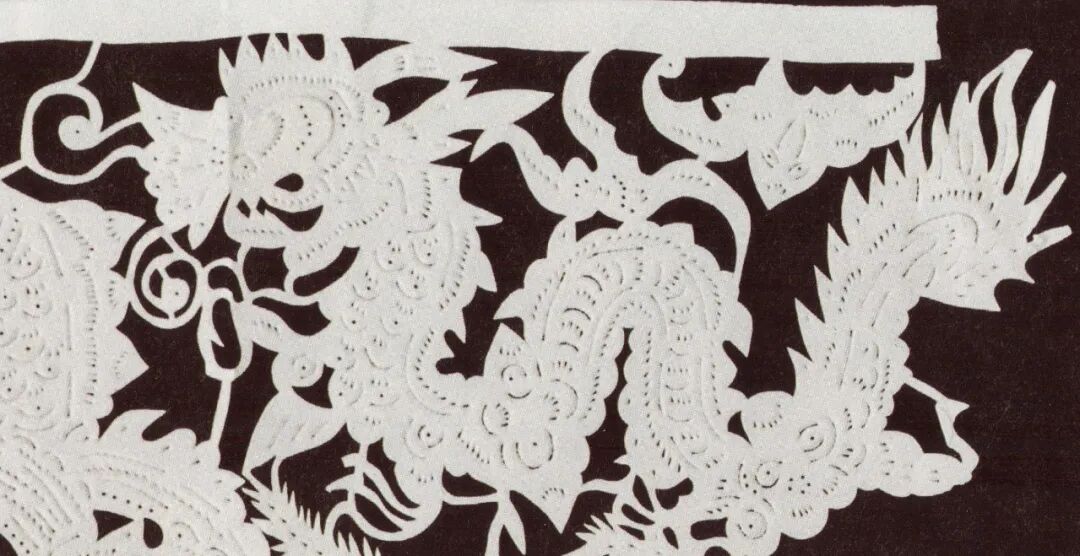

以常见的民间刺绣“中间物”剪纸纸样为例。剪纸纸样,也称“花样”,绣娘通常将之直接贴在底料上,引导刺绣工艺、图形的完成。图3是一片用于床帐顶部刺绣的帐檐花局部纸样,来自湖南省凤凰县山江镇。由于当地的刺绣底料一般以靛蓝染成,为了更加实用和醒目,这个花样特地采用白纸剪制。从形态上看,花样上的苗龙是湘西苗族服饰中常见的母题,是神灵的化身,具有祥瑞之意。龙首保留了五根尖刺,体现着该地区苗龙造型的共同特点。出于为绣女提供最大限度方便的考虑,剪纸艺人在完成一个花样边缘铰制的工作后,还用剪刀、矬子和锥子在花样的关键部分分别以剪、刻、扎等技法表现刺绣的线路和针孔⑮。如果说,花样上正面图形提示了图案的形态和构成方式,而那些显示着人与材料互动踪迹的针孔,则为绣娘指明了工艺可能延伸的方向,例如在何处分皮、套色或留水路。在这些“中间物”的提示下,绣娘可以根据自己的经验或喜好施展针法,也可以自行为刺绣赋予颜色。当绣娘们完成刺绣,花样此时也永久成为刺绣的一部分。

▲ 图3 湖南省凤凰县山江镇妇女龙杰花凿制的龙纹帐花局部⑯

其次,“中间物”往往具有较高的公共性和稳定性,是由所在社群集体评价、筛选的公共范本。只有那些在社群内部获得集体认同的“中间物”,才能从妇女的个体实践迈向公共领域,作为承载社群记忆的传统图式得以流通。

来自贵州省黔东南州施洞苗族地区,可作为刺绣与织锦模板的“母花纹样”,就是这一特点的典型例证。从其物质形式上来看,母花纹样是一种用棉线将本地的传统图案挑绣于布面之上,能为绣娘同时提供纹样形态与织造工艺启示的方形或长方形的绣片,也被当地人称为“母花绣片”“母花”“母花本”或“母子花”。母花纹样可以分为彩色母花和素色母花两类:彩色母花主要以红色、橙色、紫色、蓝色、绿色为主,纹样形式简单,色彩主要用于区别不同图案,多用于施洞苗族织锦围腰、织锦衣领、织锦带的装饰部位;素色母花主要以黑色为主,偶见点缀少许彩色,纹样形式复杂,是施洞苗族织锦围腰的重要装饰纹样。施洞苗族女性的技艺进阶,需要经历从彩色母花本(相对简单的基本刺绣纹样)到素色母花(相对复杂的织锦纹样)的学习过程。因为织锦技艺的难度远高于刺绣,必须建立在熟练掌握刺绣技艺的基础上,织锦技艺能否顺利完成涉及初学者对母花纹样制图、读图、解图的一系列过程⑰。由于素色母花是施洞苗家女性技艺成熟后才能制作的纹样,操作难度大,耗费时间长,一个村寨内能作为模板流传下来的素色母花数量屈指可数。

因此,当地妇女从彩色母花到素色母花的修习是一个变化的、流动的过程,亦是一个由易而难、由私到公的进阶过程。谭晓宁等指出,并非每位施洞苗族女性的绣片都可以作为模板在村寨内、代际间流动,一张成熟的母花绣片只有在经历了从“个体实践”到“集体价值评判”之后,才算得上是一张被当地族群认可的“花花漂亮”的绣片。在施洞苗族,“花花漂亮”意味着运用符合社群文化认同的母题,更意味着符合族群要求的高超技艺评判和审美价值判断。在这种自发的遴选机制下,才有了流传至今的各种母花纹样⑱。正如侗锦织造能力可以成为当地女性美德的体现,这些公共性筛选机制本身既是施洞社群内部知识生产与权力运作的一种体现,也是性别知识体系形成的关键一环。

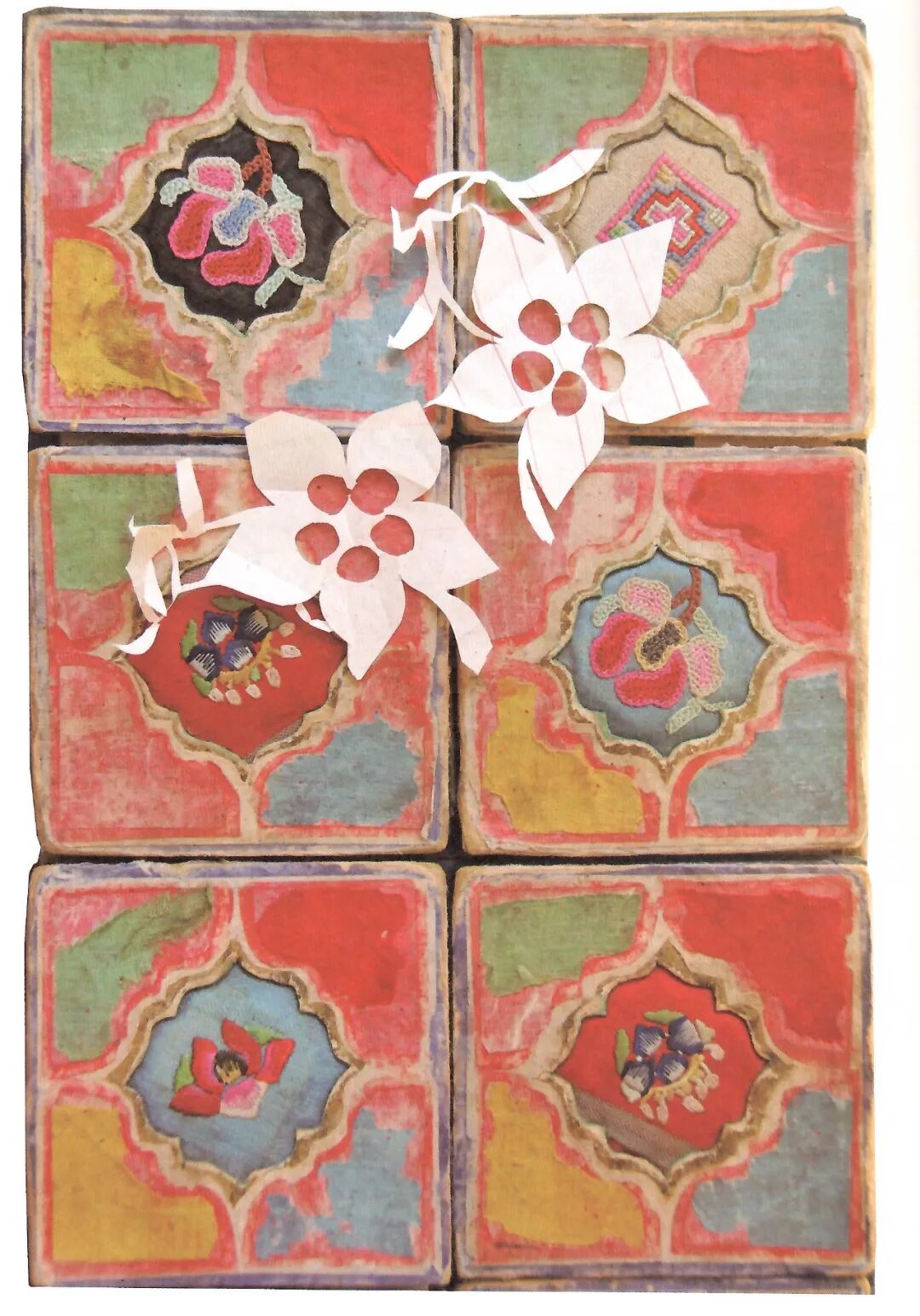

诸如剪纸纸样、母花绣片之类得到社群认同的“中间物”,或通过基于血缘、业缘、地缘的母传女、嫂传姑的方式相互学习,或在乡村集市上通过售卖的方式得以传播。由于这些“中间物”的珍贵,很多妇女为了保持绣样的平整,还会用一种特殊的纸质针线包或者旧书本来专门夹放、收纳它们(图4)。正是通过这些“中间物”的流动,不同村落、代际和背景的民间女性手工艺知识得以相遇和分享,逐渐形成了特定地域的审美图式和特色,并以物质化的形式使传统得以流传。随着一代代女性的不断加入,这些依赖于“身体—物质”深入互动的工艺知识得以延续和再创造,“通过社会化和实践在每一代人中得到‘再生长’”⑳。

▲ 图4 专门用来夹放剪纸纸样的可折叠纸质针线包⑲

最后,“中间物”的创新迭代通常依赖于技艺高超女性的推动。妇女们的身体技艺熟练程度,决定了她们对“中间物”的处理能力。往往只有那些最为心灵手巧、想象力最为丰富的女性,才能对历代流传的“中间物”进行创新与调整。朱怡芳与张小红曾对江西瑞昌百花帐的设计创制展开过研究。她们发现,融合了“有求必应”的民间信仰的瑞昌百花帐通常由同样大小、绣制有各类花朵的上百片方胜形绣片缝合而成,是典型的“众筹型”的民间女性手工艺品。尽管每个绣片来自不同绣娘,但并非人人都会创作纸样。这些遵循方胜形的特定构图的纸样往往来自一小部分独具创造性的女性,她们被当地人亲切地称为“设计师型手工艺人”㉑。

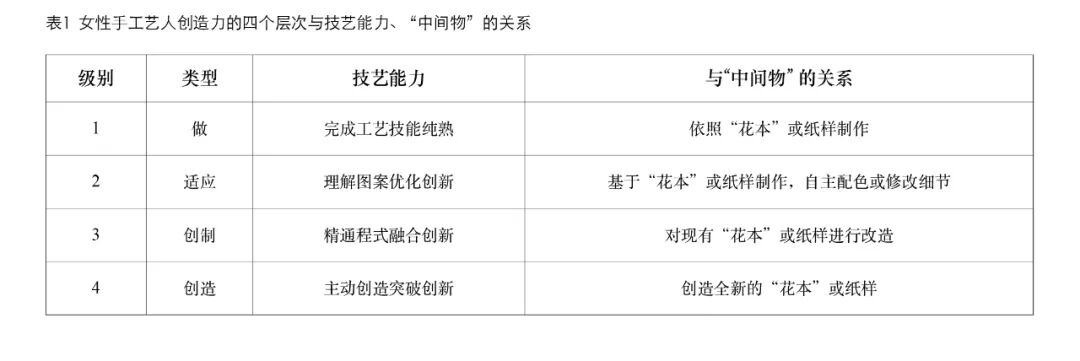

具体而言,依据民间女性手工艺人身体技艺的熟练程度,其对于“中间物”的处理能力,由低到高可以分为四个层次:做(Doing)、适应(Adapting)、创制(Making)和创造(Creating)。这也对应着妇女们的创造能力的差异(表1)。这一分类综合参考了现象学家德雷福斯(Hubert Dreyfus)依据身体技艺能力水平所划分的新手、高级新手、胜任者、精通者、专家五类人群的技能习得(Skill Acquisition)模型㉒,以及设计学者桑德斯(Elizabeth B.-N.Sanders)和斯塔帕(Pieter Jan Stappers)对于日常生活中制作与创造能力的观察㉓。

达到创造力较高等级的第4级“创造”和第3级“创制”的女性手工艺人,其技艺水平可以对应德雷福斯技艺模型中处于高级阶段的精通者和专家。这两类人均属于上文所述的“设计师型手工艺人”,具有相对较高的创造性,常常在特定地区被大家追捧,也是整个女性手工艺群体中凤毛麟角的存在。例如,广西壮族自治区三江侗族自治县的剪纸图案创作大师覃奶时清,仅需一把朴素的小剪刀,信手拈来的烟壳纸,运用那双“思考的手”,无需绘图便可以剪出圆润、流畅、富于当地特色的精美图案(图5、图6)。处于第2级“适应”和第1级“做”的女性,可能只会在“中间物”的基础上进行简单图形修改或配色,她们是女性手工艺群体中的大多数。

▲ 图5 正在用烟壳纸剪纸的覃奶时清(侯谢 摄,2017年)

▲ 图6 覃奶时清创作的圆润流畅的剪纸图案(潘英 摄,2012年)

三、即兴创造:

身体与“中间物”互动中

女性手工艺品的生成

尽管大部分女性都是依托已有的“中间物”展开手工艺品创制,妇女们却依然有自己个性与情感的表达空间,这种自由度主要表现为在遵循“中间物”创制时的即兴创造(Improvisation),即对问题的反应。其对手边的工作,是即时的,边做边想,遇到问题即时处理㉔。在女性手工艺品的创制中,信手拈来的材料,受情境触动的事物与情感,都在即兴创作中与“中间物”提供的审美图式融合在一起,自然而然地生成、物化为一件件具有叙事意涵的手工艺品。

民间女性手工艺人的创造是一种扎根于其日常经验世界的叙事思维,也正是英戈尔德所描述的织造性中,制作者“生命路径编织进物质流”的具体表现。在民间刺绣、织锦、剪纸等各种手工艺中都能够看到这种叙事思维的物化。例如,笔者在对湖南省隆回县国家级非遗代表性项目挑花(花瑶挑花)的考察中观察到,由花瑶女性创制的图案,大多是与其日常经验相关的意义图形。在传统题材中,有体现女性孕育感受的“怀孕的老虎”;在创新题材中,有与绣娘日常经验呼应的在向日葵下觅食的公鸡㉕。这些叙事思维引导下的民间女性手工艺创制,本质上是妇女的日常生活体验通过身体与外部环境之间互动往复,生成意义的过程。

陈月在对花瑶挑花的研究中提出,女性手工艺人首先是从自己的身体感知,如听见、看见、触摸到某个事物,意识会赋予事物一个简单的含义,随着更多的具身体验与了解,这个意义得以逐渐丰富。这样的过程表示,手工艺人认知的方式不是从具体的事物之中抽象出来的,而是经历了一个循环往复的过程,事物对她们的意义是被建构着的,所有对动物、民俗、风景、劳作的感受都是从简单、模糊到丰富、确定,这样的意识活动给予了原本简单的表象以丰富的意义㉖。例如,花瑶挑花的湖南省省级非遗代表性传承人奉堂妹就曾如此描述自己的创作日常: “我到哪个地方干什么,看到有什么东西、有什么图画、有什么动物,有我喜欢的我就记下来……也带点想象的……以前没有手机,只有眼睛(看),记在脑子里。到了晚上(一边挑)一边看对不对,哪个地方不对就要拆掉再改,要动一点脑筋的。”㉗这是她完成某件挑花筒裙,不断在挑绣经纬底料上拆除绣线、制作调整,在边想边做中创造力的生成涌现过程。

在此基础上,笔者绘制了图7。民间女性手工艺者通过日常生活实践,在身体—物质之间的互动往复间,基于特定地域的“中间物”创制,饱含个人情感、地域特征的各类女红手工艺品逐渐得以生成与物化,并充分展现了民间工艺的即兴创造特点:从微观上看,是单个女性手工艺品的具体“生成”过程;如果时间段放得更长,从宏观上看,则是某个民间女性手工艺品类“动态”传统形成的过程。

▲ 图7 叙事思维下民间女性手工艺品的物化、生成过程

(张朵朵 制)

笔者曾在湖南省通道侗族自治县播阳村开展侗族织绣的田野考察,见证了这种“动态”传统在当地小儿背扇上的月亮花图案上的体现。在播阳河流域,月亮花是儿童的保护神。在背扇上,由母亲们千针万线绣制的月亮花,寄托了她们对自然的崇敬与对子女的无限关怀。图8是遵循“中间物”图式的月亮花背扇经典图样。图9是笔者在考察时访问到的一位有着初中学历的年轻母亲刚刚给自己出生不久的孩子绣制的背扇,这块由四朵月亮花组成的背扇显然遵循了传统图式,却在填充具体图案时选用了英文“I Love My Baby”(我爱我的宝贝)来替代原有图案的核心,主图中代表萨岁信仰的蜘蛛图案和点缀其间的蝴蝶,也都换了更为现代的表现方式。英文,显然不是本土的传统表达,但却可能是这位年轻的母亲在当下时代中,通过手机和电视所能了解接触到的、最令她心之向往的、对最美情感的时尚表达方式。

▲ 图8 传统侗族刺绣月亮花图案(张朵朵 摄,2013年)

▲ 图9 填充了英文的新月亮花图案(张朵朵 摄,2013年)

四、“动态”的传统:

身体—物质互动中的

民间女性创造力

在当代人类学对“创制”过程的研究视角下,在“身体—物质”深度互动的实践场域中,本文聚焦于“中间物”,展开了对非物质文化遗产活态传承中身体技艺与物质之间关系的思考。借助大量来自田野的民间女性手工艺的案例,本文试图证明“中间物”在非物质文化遗产活态传承中关键作用:它既是传统图式流动的物质锚点,承载着社群集体记忆与认同;又是个体展开即兴创造的行动界面,推动着传统的活态发展。

“传统”既是时间上的相对概念,更是动态演进的概念。不同时代的女性以身体为媒介,通过日复一日的“身体—物质”日常实践,不仅塑造了技艺精湛的具身化技能,也将自己“编织”进特定社群的社会结构之中,成为传统文化形态与社会秩序的主动参与者。妇女们对“中间物”所承载的传统图式的遵循,以及基于此展开的即兴创造——特别是融入与生育、照料等生命经验相关的独特情感与视角——正是民间女性手工艺人主体性的核心彰显。这也正是在文字书写的主流历史之外,在地方文化的延续与再创造中发挥着不可磨灭的重要作用,但却长期被遮蔽、被忽视的民间女性手工艺实践的价值所在。

在历史上,具有知识共享和物质特性的“中间物”不仅传承技艺,承载社群集体记忆与认同,推动传统的活态发展,在某种意义上更是女性对抗历史失语的物质武器。在今天全新的数智化语境中,“中间物”也在悄然发生变化。例如,近年来在许多民族地区的刺绣活动中,电脑打印的图片替代了那些具有形态与工艺双重启示作用的传统剪纸纸样。此外,由于抖音、微信的广泛使用,“豆包”等AI工具的介入,大都市流行的图像符号也正在改变“中间物”的经典母题与内容。

如何面对这些新现象、新问题展开研究?或许依然还是可以从“物质性”或者“数字物质性”入手,警惕工具理性对具身知识的消解,在“身体—数字物质”的共生中,聚焦人在创制过程中与世界的互动,寻找活态传承的新路径。

本文为国家社科基金艺术学重点项目“开物成务:中国传统设计理论及实践研究”(项目编号:22AG012)的阶段性研究成果。

▼ 作者简介:

湖南大学设计艺术学院教授,主要研究方向为手工艺文化及设计人类学。