中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊

国家哲学社会科学文献中心2022年度最受欢迎新刊

国家哲学社会科学文献中心2023年度最受欢迎新刊

国家哲学社会科学文献中心2024年度最受欢迎中文新刊

▽ 扫码订阅《中国非物质文化遗产》享85折优惠 ▽

【摘要】在数字技术及人工智能快速发展的形势下,非物质文化遗产保护领域迎来了全新的机遇。围绕智能体技术,可以构建非遗数字化协同治理的“感知—决策—行动”闭环机制,以及“数据—技术—主体—政策”四维协同模式。天津美术学院人工智能艺术学院师生开展的杨柳青木版年画、泥塑(天津泥人张)相关具身智能体研究项目,验证了该模式可以动态感知环境信息,实现非遗资源优化配置,显著提升公众参与度和传播效能。完善政策法规、搭建协同平台、培养跨学科人才等一系列对策,旨在为非遗数字化保护提供可行路径的同时引入“主动感知与自适应决策”的新范式。

【关键词】智能体;非物质文化遗产;人工智能;数字化协同治理;四维协同模型

作为民族文化基因库的核心构成,非物质文化遗产承载着社会演进轨迹与集体记忆。面对文化全球化与消费需求变革的双重挑战,我国正通过文化遗产数字化战略推动传统资源向创新势能转化。以人工智能、扩展现实(XR)为代表的数智技术正影响非遗保护范式,如故宫博物院端门数字馆通过三维扫描与全息投影实现非遗展品的交互演绎,以及百度文心一言搭建“非遗智能体”等。科技赋能推动非遗建档、传播正在从静态记录、音视频数字档案向沉浸式、参与式体验转型,从而形成了以政府主导、科技支撑、公众参与为核心内容的三维治理架构模式①。

然而,现有研究多聚焦于数字技术的工具化应用,对于“智能体如何系统性驱动非遗数字化协同治理”的理论建构与实践路径探索仍显不足。具体而言,学界尚未形成基于“非遗智能体”的“感知—决策—行动”②闭环机制的治理模型,对区块链、数字孪生等技术与多元主体协作的深度融合路径亦缺乏系统性探索。为填补这一空白,本文立足智能体理论与协同治理理念,提出“数据—技术—主体—政策”四维协同治理模型,重点解析智能体在非遗信息动态感知、跨技术决策规划及具身化行动执行中的核心作用。本研究以天津杨柳青木版年画与泥塑(天津泥人张)的具身智能体开发项目为实证案例,构建多模态数据采集、生成式模型训练与区块链溯源的技术闭环,验证智能体如何通过物理实体交互(如利用Kinect感知观众距离触发动态内容生成)与数字内容创作(如采用生成式AI技术创作传统纹样的新设计),实现非遗的当代价值。

研究的创新价值体现在三个方面:其一,构建智能体赋能的非遗数字化协同治理理论框架;其二,提出基于“非遗”内容的具身智能“感知—决策—行动”闭环机制;其三,通过杨柳青木版年画、泥塑(天津泥人张)项目的实证,阐释生成式模型与区块链技术融合如何优化非遗资源配置、提升公众参与度,为“技术赋能—文化反哺”的双向循环提供可操作路径。由此,为数字时代非遗保护提供创新方案,推动智能技术与文化生态的深度耦合。

非遗数字化保护是艺术学、计算机科学、管理学等多学科交叉的前沿领域。近年研究表明,其发展路径正从单一技术应用逐步演进为“技术—文化—制度”协同治理的模式。当前,非遗保护已从静态数字存档(如高清图像资料库)迈向动态传播体系(如短视频平台推广)。伴随着人工智能、扩展现实(XR)技术的引入,其未来发展将形成具身化、参与式的活态传承生态③。在技术应用层面,社交媒体与虚拟现实(VR)的融合正在重塑文化传播范式(如线上虚拟展演),区块链的分布式存储为数字版权确权提供了技术方案④。数字孪生技术在非遗展示中的应用显著提升了用户参与度。例如2021年12月,故宫博物院推出的“纹以载道沉浸式交互体验数字展”,使观众能够欣赏传统文化中纹样之美。展览历时两个月,共接待观众7.7万人次⑤,验证了技术赋能的实际效能。

目前,非遗数字化的国际研究侧重技术场景创新与跨地域协同。自2000年以来,欧盟先后制定“文化2000计划”(Culture 2000 Programme)、“2007—2013年文化计划”[Culture Programme(2007—2013)],致力于推动欧盟范围内文化资源的协同、共享与沟通。欧洲文化遗产在线(European Cultural Heritage Online)是面向科学文化未来网络的开放存取基础结构,它由欧盟委员会赞助,在最早阶段,由德国、荷兰、瑞士、瑞典、意大利、希腊、法国、匈牙利和英国等9个欧盟国家的16个研究机构组成⑥。联合国教科文组织开展的知识图谱驱动虚拟传承人项目为公众提供了沉浸式文化体验⑦。这些实践拓展了非遗传播的信息与技术边界,但对于“智能体如何整合技术、文化与制度要素”的系统性研究仍停留在工具层面,缺乏对多元主体协同机制的深入解析。

国内研究在智能体技术应用方面逐步深入。人机协同框架中的多智能体系统开始用于非遗领域:2025年4月20日,以“让非遗融入人民美好生活”为主题的人民非遗品牌发布会举办,会上由人民文化遗产、人民非遗联合文心一言、百度百科共同发起的“非遗智能体”传承传播计划正式发布。该计划将通过构建数字化非遗知识库、打造虚拟传承人互动体验等创新形式,为非遗传承开辟新路径。然而,现有成果存在三个方面的局限:其一,理论层面缺乏“感知—决策—行动”闭环机制的构建,未明确智能体如何通过物理交互实现环境响应;其二,技术融合路径相对模糊,如生成对抗网络(GAN)与区块链溯源的协同机制尚未厘清;其三,“数据—技术—主体—政策”四维协同模型的制度设计不足,对政府、传承人、公众等主体在智能体平台中的权责划分缺乏实证研究。

总体而言,当前关于“智能体技术驱动的非遗数字化协同治理”这一交叉议题的研究仍处于起步阶段,尤其在以下方向存在显著缺口:其一,智能体的具身交互机制如何适配多样非遗形态特征(例如将杨柳青木版年画独特的“勾、刻、印、绘、裱”工艺进行数字化转译);其二,多技术融合的伦理规范(如生成式AI创作如何保障文化本性特征);其三,政策法规对智能体参与治理的引导作用(如数据权属和算法透明性的规范)。

本文基于上述问题,以杨柳青木版年画与泥塑(天津泥人张)的具身智能体开发为实证,通过“多模态数据采集—生成模型训练—区块链存证”的技术闭环,探索智能体在非遗治理中的“感知—决策—行动”全流程应用,旨在为构建“技术赋能—文化反哺—制度保障”的协同体系提供理论与方法支撑。

(一)理论支撑与核心概念

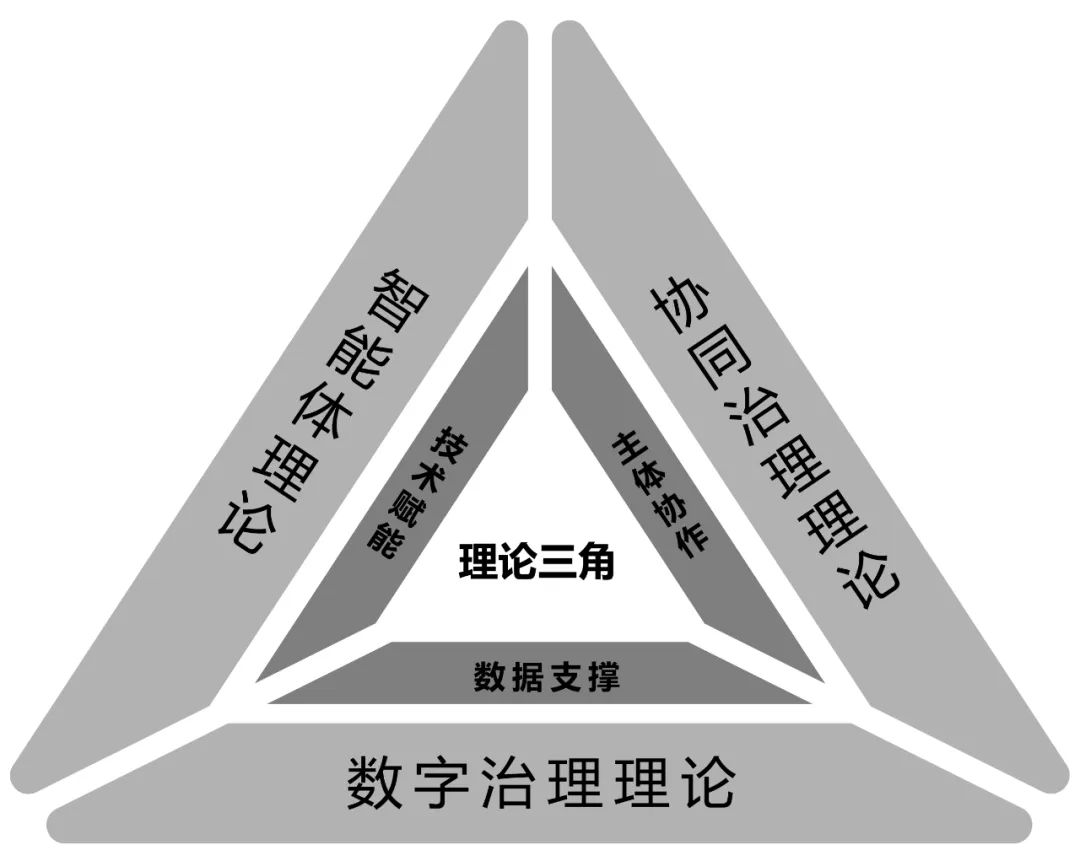

本研究以智能体理论、数字治理理论和协同治理理论为支撑。智能体理论将非遗治理视为多智能体系统(Multi-agent System),通过“感知—决策—行动”闭环实现对环境的适应⑧。数字治理理论强调数据驱动的技术整合,利用区块链、人工智能等技术优化非遗资源管理⑨。协同治理理论是一种新兴的理论,它是自然科学中的协同论和社会科学中的治理理论的交叉理论。可以说,作为一种新兴的交叉理论,协同治理理论对于解释社会系统协同发展有着较强的解释力⑩。三种理论共同构成了“技术赋能—数据支撑—主体协作”的理论基础。

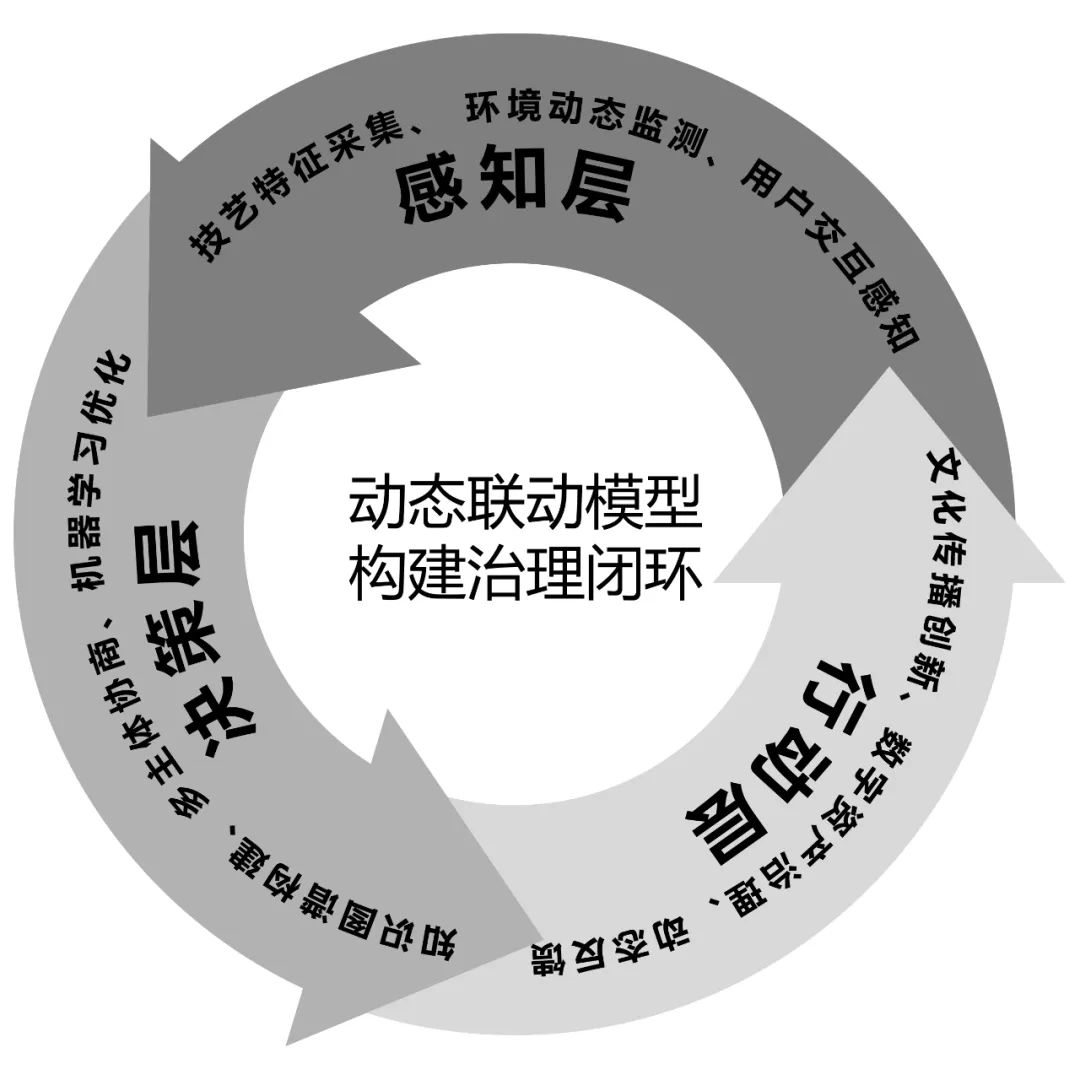

(二)“感知—决策—行动”智能体闭环机制

在非遗数字化治理中,智能体通过三层递进形成闭环(图1)。

▲ 图1 “感知—决策—行动”闭环机制流程(王中谋 制)

1.感知层:文化要素的数字化采集

依托物联网技术构建三维感知网络,实现对非遗本体、传承环境和用户行为的数字映射:(1)技艺特征采集——使用高精度视觉设备和音频传感器对传统工艺过程(如杨柳青木版年画的“勾、刻、印、绘、裱”工序)进行全流程记录,提取关键动作的特征(如刀具运动轨迹、手势力度变化);(2)环境动态监测——通过传感器实时采集作坊温湿度、原材料相关数据(如雕版木材材质、表层肌理等),构建“技艺—环境”关联模型,为工艺保护提供环境适配依据;(3)用户交互感知—在展馆部署定位系统和客流监测,对观众动线和偏好进行分析(如展品停留时长、互动频次),形成用户行为画像。

技术优势:通过边缘计算预处理数据,在保留关键特征的同时压缩数据量,提升后续决策效率。

2.决策层:多目标的智能协同决策

智能体基于感知数据,通过知识图谱和多主体协商机制生成治理策略:(1)知识图谱构建——整合非遗知识库(如《杨柳青木版年画技艺谱系》)、政策文件(如《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》)及用户数据,形成语义关联网络,支持濒危技艺识别、传播策略匹配等复杂推理;(2)多主体协商——政府、传承人、企业等主体通过智能体平台进行利益博弈(可借助博弈论算法),在资源有限的情境下协商生成最优方案(如优先支持传承人群体规模较小的濒危项目)。

决策效能:通过机器学习不断优化决策模型,可提升资源配置效率和策略匹配精度。

3.行动层:具身化执行与反馈优化

智能体将决策转化为物理世界的具体行动,并通过区块链技术实现全流程可信存证:(1)文化传播创新——生成虚拟实训程序(如杨柳青木版年画线上雕刻模拟)、动态展陈方案(根据观众动线实时调整展品叙事逻辑);(2)数字资产治理——依托区块链智能合约,实现非遗数字藏品的生成、确权与流通闭环,确保传承人权益和交易透明(每件生成作品自动绑定创作信息与授权记录);(3)动态反馈机制——将执行效果数据(如用户满意度、数字藏品交易数据)反馈至感知层和决策层,形成“采集—决策—执行—优化”的螺旋式改进循环。

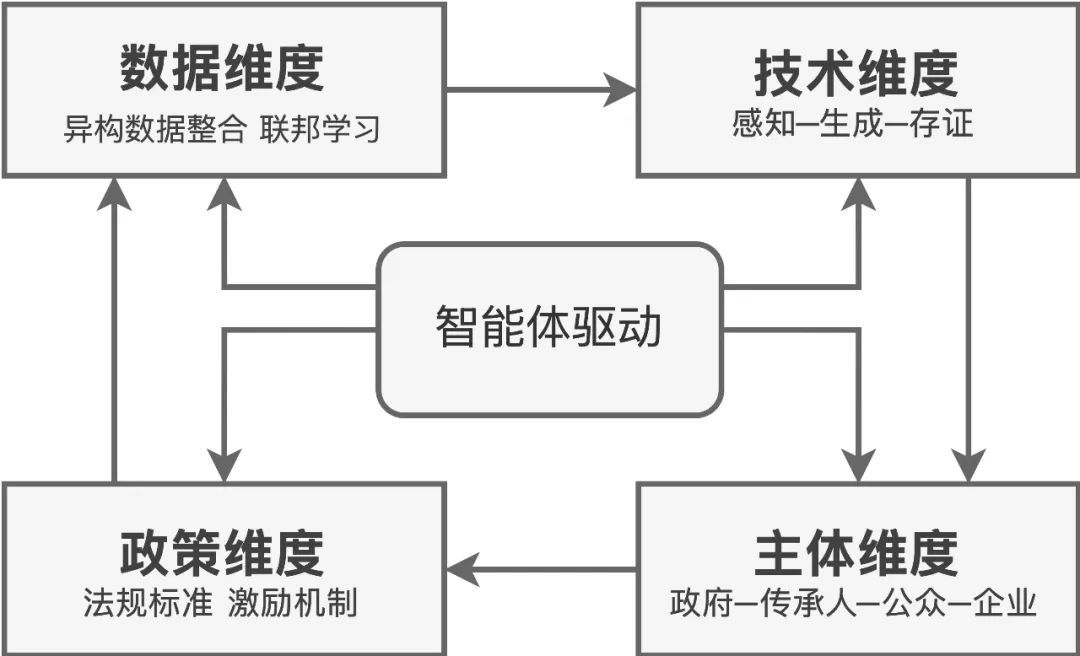

(三)“数据—技术—主体—政策”四维协同模型

该模型以智能体为枢纽,整合四大维度形成立体化治理生态,各维度通过“宏观导向—中观联动—微观落地”实现协同(图2)。

▲ 图2 智能体驱动的“数据—技术—主体—政策”

四维协同模型(王中谋 制)

1.数据维度:异构非遗数据的资产化整合

汇聚非遗资源数据(如图像、工艺视频)、公众参与数据(如互动日志)、环境监测数据等,通过统一标准实现跨模态对齐,构建非遗数字资产库;采用跨模态检索技术建立“图像—文本—工艺”语义关联以提升数据复用率;运用联邦学习等技术保护传承人技艺机密,实现“数据可用不可见”的共享训练。

2.技术维度:多技术融合的赋能体系

融合感知、生成、存证等技术:(1)感知技术——利用动作捕捉设备高精度采集工艺动作,为虚拟教学和技艺复原提供数据基础;(2)生成技术——利用人工智能模型生成创新设计(如将杨柳青木版年画元素融入现代题材);(3)存证技术——基于区块链分布式账本实现数字资产全链路溯源,可显著缩短确权时间并提升交易效率。

3.主体维度:多元主体的智能化协作

各主体在智能体平台上协同参与:(1)政府——制定非遗数字化政策,设置内容合规性指标(如要求生成内容中的传统元素占一定比例),引导技术应用方向;(2)传承人——通过数字平台标注核心技艺特征,直接参与模型训练,确保生成内容坚持本体;(3)公众与企业——通过交互反馈偏好、投入技术研发,形成“需求牵引—供给创新”的良性循环。

4.政策维度:制度保障的精准设计

(1)制定《非遗数字资源分类标准》《生成式AI“非遗”创作伦理指南》等规范,明确技术应用边界(如在AIGC中限制对传统元素的过度篡改生成),为智能体应用提供制度约束;(2)出台激励政策(如研发费用加计扣除、将公众参与度纳入项目评估),激发多元主体参与活力。

(四)研究方法

研究采用“理论建模+典型案例验证”的方法论体系。通过文献梳理与逻辑推演,构建智能体驱动的治理机制和四维协同框架,明确核心要素的交互逻辑。以杨柳青木版年画、泥塑(天津泥人张)等非遗项目为对象,验证“感知—决策—行动”闭环的有效性,重点分析智能体在技艺特征提取和用户交互中的作用。同时融合艺术学、计算机科学与管理学的方法,解析文化逻辑与技术逻辑的协同路径,确保研究的科学性与实践价值。

(一)“感知—决策—行动”三层核心机制架构

模型以智能体理论为技术内核的概念源自迈克尔·伍德里奇(Wooldridge M)《智能体》(Intelligent Agents)中对“自主实体通过环境交互实现目标”的定义,强调智能体的自主性、适应性与交互性⑪。数字治理理论参考罗布·基钦(Kitchin R)在《数据革命:大数据、开放数据与数据基础设施的批判性分析》(The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences)中提出的数据驱动治理范式⑫;协同治理理论借鉴了李汉卿发表的《协同治理理论探析》⑬。三者融合形成了“技术赋能—数据支撑—主体协作”的理论三角(图3)。

▲ 图3 理论框架(王中谋 制)

模型通过感知层、决策层、行动层的动态联动构建治理闭环,各层级核心功能如下。

1.感知层

多源数据的立体化采集依托物联网和传感设备构建非遗三维感知网络,实现对非遗本体、传承环境和用户行为的数字化映射:其一,技艺特征采集——利用4K摄影机等设备记录传统工艺全流程(如对杨柳青木版年画的所有制作步骤),提取关键工序的时空特征;其二,环境动态监测——实时采集工坊环境参数(温湿度等)和原材料数据,建立“技艺—环境”关联模型,为工艺保护提供环境依据;其三,用户交互感知——通过定位和视觉监测获取展馆观众的行为数据,分析受众兴趣偏好。通过边缘计算对原始数据进行预处理,在保留关键信息的同时压缩数据量,以提升后续决策效率。

2.决策层

智能推理与协同决策。智能体结合多源数据与知识库进行推理决策:其一,知识图谱构建——整合非遗知识、政策法规与用户数据,构建语义知识图谱,用于支持复杂决策(如识别濒危技艺、制定个性化传播方案);其二,多主体协商——各主体通过智能体平台就传承策略进行博弈协商,平衡利益诉求,形成优化的决策方案(如在资金有限情况下优先扶持濒危且传承人稀少的项目);其三,机器学习优化——通过机器学习迭代决策模型,不断提高资源配置效率和决策精准度。

3.行动层

具身执行与反馈优化。智能体将决策付诸实施,并运用区块链确保全过程留痕:其一,文化传播创新——生成虚拟教学、互动展览等数字内容,将观众由“观察者”转变为“参与者”,如针对观众行为实时调整展陈内容;其二,数字资产治理——通过区块链智能合约发行非遗数字藏品,自动确权和追踪交易,保障传承人的知识产权和收益;其三,动态反馈机制——将执行效果(用户反馈、交易数据等)实时反馈回感知层与决策层,形成持续优化的“感知—决策—行动”闭环(图1)。

(二)“数据—技术—主体—政策”四维协同模式

模型以智能体为枢纽,融合数据、技术、主体、政策四个维度以构建立体协同的非遗治理生态,各维度协同遵循宏观—中观—微观三个层面的联动(图2)。

在数据维度层面,汇聚非遗资源数据、公众参与数据、环境监测数据等异构数据,通过统一标准进行对齐整合,建成非遗数字资源库;采用多模态关联与隐私计算技术,在促进数据共享利用的同时保护机密技艺,实现数据资产化。

在技术维度层面,集成多种数字技术形成赋能体系,包括感知技术(精确捕捉工艺与环境数据)、生成技术(利用AI模型创作非遗新内容,如将传统年画风格融入当代设计)和存证技术(以区块链保障数字资源的版权与流通)。多技术融合共同提升非遗保护传承的效率与效果。

在主体维度层面,通过智能体平台促进政府、传承人、公众、企业等多主体协同参与非遗治理。政府提供政策引导和资金支持,传承人提供专业知识并参与数字化过程,公众通过互动反馈贡献创意和需求,企业提供技术供给与市场渠道。各主体形成优势互补的协同网络。

在政策维度层面,建立健全相关标准规范和激励机制。制定非遗数字资源分类标准和数字化指南,明确技术应用伦理和文化底线;完善法律法规,明确数据权属与算法透明要求;出台激励政策,鼓励社会力量参与非遗数字化保护。

(三)模型创新与实践衔接

通过天津杨柳青木版年画、泥塑(天津泥人张)等典型案例,本模型在技艺数字化采集、公众参与提升、传承效率优化等方面的效能得到验证。例如,在杨柳青项目中,智能体技术驱动的采集系统使技艺数字化效率提升了50%,生成式模型上色系统使手绘图稿在上色及动画生成上由原有约20天缩短至3天内完成;泥人张AI大模型研发让创作者可采用虚拟3D效果代替泥稿形成创新方案确定。这些实践体现了四维协同模式的落地路径,也为类似非遗项目提供了“技术适配—主体协作—政策保障”的可复制经验。

该模型突破了以往单一技术应用的局限,构建了“理论框架—技术机制—治理模式”的完整体系,为非遗数字化保护提供了兼顾技术创新与文化传承的综合方案。未来研究可进一步探索元宇宙等新兴技术与本模型的融合路径,完善智能体的自主学习能力,推动非遗治理从“人工干预”向“智能自适应”升级。

(一)具身智能交互系统:从“观看”到“共创”的体验革新

1.案例落地与核心价值

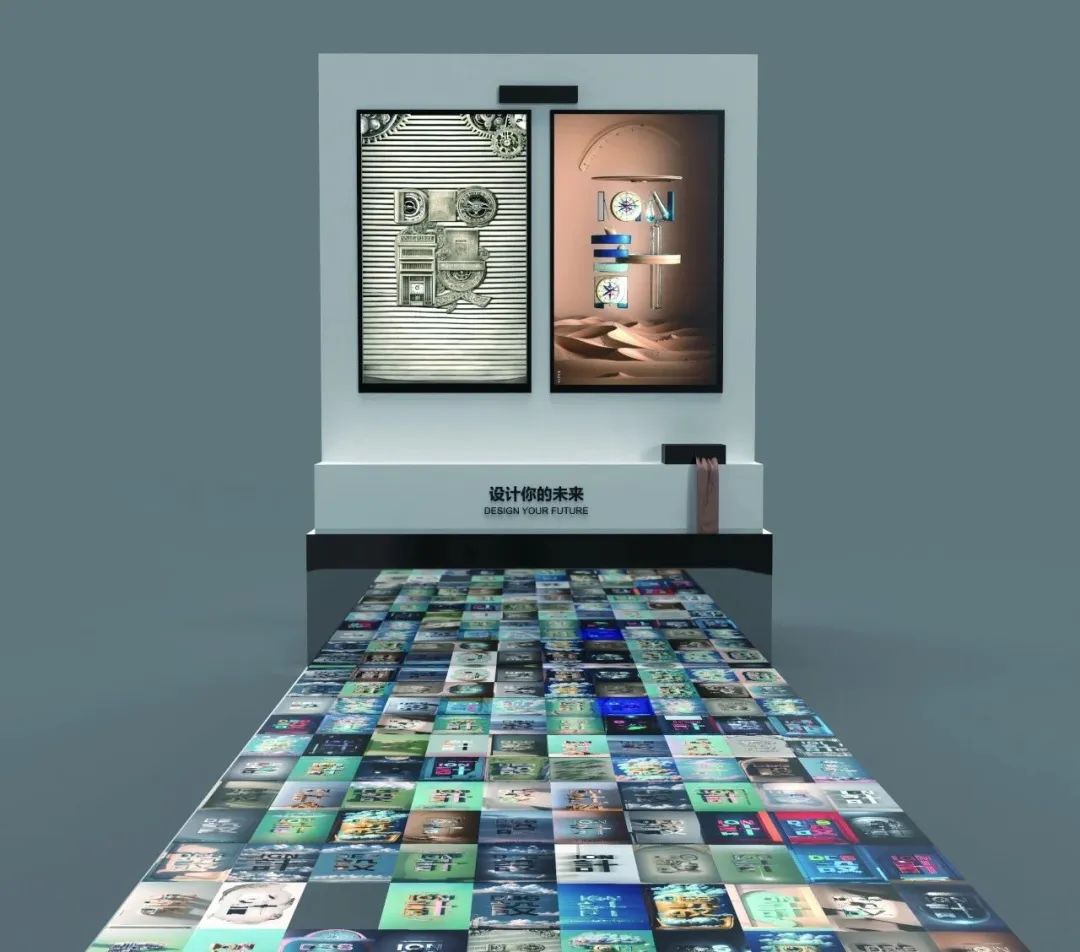

天津美术学院人工智能艺术学院师生团队(以下简称“团队”)研发的具身智能交互系统以Kinect深度传感器为核心,构建了“人体感知—动态响应—实体输出”的闭环体验。该项目于2022年开始研发,初期作品以“设计你的未来”为名,利用人工智能生成方式基于“设”和“计”的中英文字,各创作100张相关图像,形成随机展示数据内容。通过程序开发,依托测距系统创建观者与作品的交互关系。当观者步入一定位置时,系统会自动获取人像的捕捉并将其融入随机选择的AIGC图像中,最终以热升华技术形成一瞬间人机结合的影像定格照片。作品采用“人机协作”方式在人脑思维的预判结果中融入了“人工智能”创作的偶然节点。伴随打印机输出的定格影像,观者会得到超出预判的结果,这种偶然性给交互装置带来了更多的趣味体验。在2022年天津美术学院教师双年展及2024年中国西部双年展展览现场,该交互系统引发高频互动,观众平均停留时间和参与度相较传统展陈显著提升,形成了“线下沉浸体验—线上分享传播”的链路(图4)。

▲ 图4 初期具身智能体作品——设计你的未来

(王中谋 提供)

如今,面向杨柳青智能体研发,当观众与具身智能体逐渐接近时,系统自动触发杨柳青年画创作流程的动态演示。观众可通过手势动作定格画面并将自己融入其中生成个性化年画图像,最终由打印机输出实体纪念作品。这一设计突破了传统展陈的单向输出模式,让观众从“被动观赏者”转变为“主动创作者”。

2.技术逻辑与文化意义

该系统在感知层捕捉观众行为数据,智能体根据预设规则动态调整展陈内容,最终通过实体打印和区块链存证完成行动闭环。这种“物理空间互动—数字内容生成—文化成果输出”的模式不仅增强了非遗展示的现代表达力,更通过观众共创激活了传统文化符号的当代叙事潜能。

(二)杨柳青大模型:传统艺术的智能化转译探索

1.技术应用与创作革新

针对杨柳青木版年画的艺术风格特征,团队开发了智能化风格转译模型,实现传统绘画元素的数字化解析与创新生成。以学院教师创作的一幅长卷作品为例,以往数字上色需要数周时间人工绘制,而该模型通过语义识别与风格迁移,可在短时间内自动完成上色和动态效果生成,大幅提升创作效率。模型衍生出的动态长卷、表情包等内容在新媒体平台广泛传播,形成了“古画新解”的文化现象。相关数字展览在2024中国文化旅游产业博览会期间受到年轻观众高度关注,成为非遗创新的亮点成果(图5)。

▲ 图5 中国文化旅游产业博览会·杨柳青展览现场

(图片来源:天津美术学院微信公众号)

2.差异化路径与社会反馈

与传统的数字化存档不同,该模型聚焦于文化基因的深度挖掘,通过机器学习提取年画线条、色彩、纹样等规律,实现“形”的精准还原与“神”的创意再造。生成内容既保留传统美学特征,又融入现代设计语言,例如,推出AIGC协作的“津城长卷”及“门神组图”,在年轻群体中引发共鸣,有效拓展了非遗传播的受众范围。

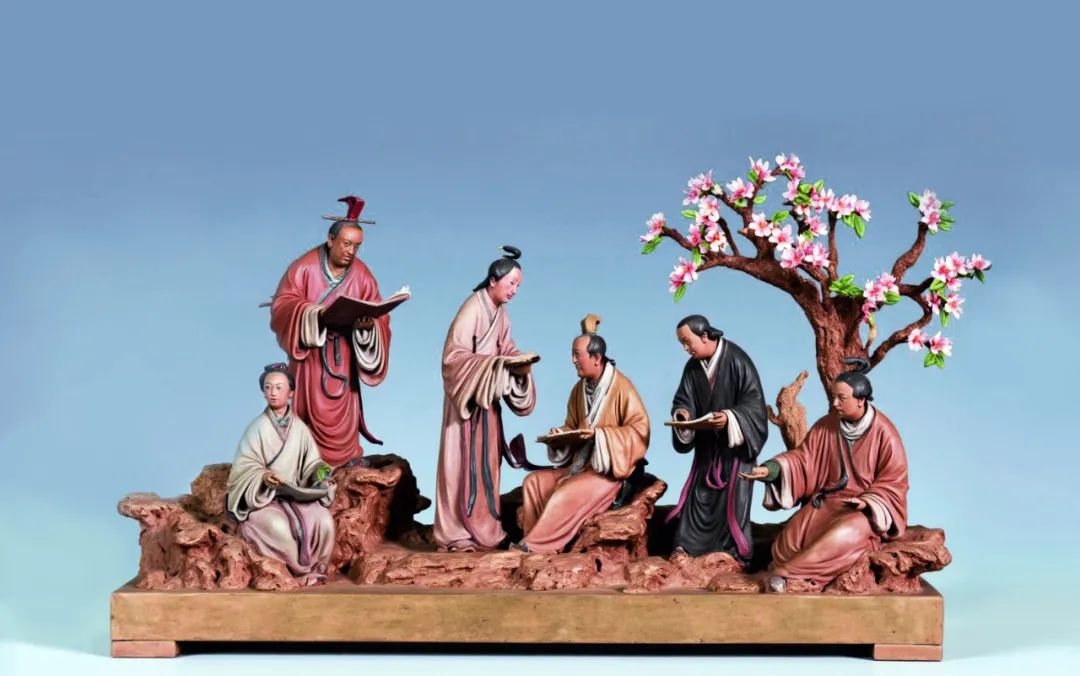

(三)泥人张3D仿真效果智能生成系统:数据驱动下的文化创新

1.技术突破与多学科协作

针对泥塑(天津泥人张)非遗资源,团队构建了一个聚焦传统艺术数字化传承的图像生成大模型数据库。该数据库以数万张高清图像资源为核心,通过多学科协作(美术史论、数字媒体技术、人工智能等)形成高审美、结构化的评价与描述体系,最终产出数千组高质量图像—文本对,为生成式模型的训练与优化提供关键数据支撑。

在技术架构上,数据库开发依托数据飞轮效应,通过“生成—筛选—再训练”的闭环流程实现风格与形式的持续迭代。具体而言,模型基于初始数据集生成多样化样本后,由跨领域专家团队(传承人、艺术家、技术工程师、文化学者)依据审美一致性、文化符号准确性、形式创新性等维度进行标注与筛选,形成动态优化的“数据杂交”机制。这一过程不仅提升了生成内容的艺术价值,还通过AIGC技术实现了传统艺术从静态三维效果到动态交互的转化,用户输入特定文化主题后,智能体调取泥人张传统造型元素,生成符合流派风格的3D数字模型(图6、图7),使复杂造型的掌握效率大幅提升。同时,为传承人节省了前期创作构思时间,使其能将更多精力投入文化讲述与艺术创作。

▲ 图6 AIGC生成泥人张三维效果图像(王中谋、梁樊 提供)

▲ 图7 AIGC生成泥人张三维效果图像(王中谋、梁樊 提供)

2.传承生态与产业延伸

在数据库的应用层面,研究团队与产业端深度合作,将生成模型嵌入杨柳青木版年画、泥塑(天津泥人张)数字化展陈等项目中。例如,通过训练模型捕捉传统年画的构图规律与色彩体系,生成兼具传统风格与现代题材的作品(如城市风貌、卡通IP),并进一步转化为视频、游戏化互动内容,推动非遗的年轻化传播。此外,数据库的开放性与扩展性为跨学科研究(如元宇宙、多智能体等场景构建)提供了底层数据支持,形成“技术赋能文化—文化反哺技术”的双向循环。

未来,该数据库将持续探索多模态数据融合与伦理化标注框架,以应对生成艺术在版权、文化真实性等方面的挑战,为人工智能与传统艺术结合的可持续发展提供范式参考。

(四)研究结论:智能体定义非遗数字化新范式

1. 从技艺呈现到创新赋能

非遗传播不再局限于传统技艺的静态呈现,智能体系统为其带来创新赋能,通过生成新内容等方式,让非遗在与现代生活的互动中焕发活力。

2.从单一主体到多元协同

政府、传承人、公众、企业等传承主体通过智能体平台形成合力。如杨柳青项目中各方协同完成了数据采集、模型训练、应用落地的全流程,展现了协同治理的效能。

3.从文化展示到价值创造

交互体验、数字内容、教育产品等多种形式,将非遗转化为可参与、可传播的当代文化资源,为传承注入持续动力。

智能体的身体感知与动态响应能力,打破了传统展陈的物理隔阂,创造出更具沉浸感和参与感的文化体验。其交互创新价值体现在:其一,生产技术革新。以算法为引擎驱动内容生产,释放传承人的创造力,实现非遗相关手工艺品从“手工定制”到“智能量产”的效率飞跃;其二,传承方式创新。运用数字仿真和数据量化手段解析隐性技艺,构建“虚拟仿真—量化评估—实践验证”的新型教学体系,突破师徒口传心授的时空限制。未来研究将进一步探索智能体在不同非遗类别中的适应性,深化技术创新与文化伦理的平衡机制,推动非遗数字化从个案实践走向普适模式的构建。

在数字人文视域下,基于智能体技术驱动的非遗数字化协同治理框架呈现独特的学理价值。该框架突破了传统管理模式,通过多模态感知构建动态协同治理系统,自主决策模块的嵌入不仅扩展了治理主体的职能边界,更实现了技术工具与保护实践的深度融合。依托复杂适应系统理论,智能体赋能的治理体系呈现动态演化特征,推动非遗保护从静态监管向精准服务转型。这与数字时代文化遗产活态传承的内在需求相呼应。研究构建的“数据流动—技术赋能—主体协同—政策调适”多维协同范式基于社会—技术系统理论,揭示了要素间非线性交互的机制,强调多维要素耦合与协同创新的分析模型,为构建文化遗产数字治理的复杂适应系统提供了理论支点,其闭环反馈机制的设计对完善数字人文治理理论具有启示价值。

依托智能体技术驱动的协同治理机制,可以实现非遗资源的数据存储与多方协同,拓展传承参与范围、扩大覆盖面。例如,通过整合政府部门、非遗传承人和公众数据,智能体平台能够构建非遗知识的数字孪生并持续更新,推动形成公众参与非遗传承的新模式。以杨柳青木版年画项目为例,该平台将图像资源与公众反馈相结合用于改进模型训练,显著提升了互动体验的满意度。多元主体借助智能体技术开展协作,有助于打破部门间的壁垒,构建更开放包容的协同治理格局⑭。

基于此,应用智能体技术赋能非遗保护时,在政策方面,应健全文化数字化相关法规与标准。例如制定非遗数字资源管理规范和版权保护机制,鼓励在非遗保护中应用人工智能、区块链等前沿技术。根据《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》系列行业标准,统一数据格式与接口,推动跨部门的数据互联互通。建立健全数据权限管理机制,保障数据安全与隐私。

在技术与平台搭建方面,应搭建全国或区域性的非遗数字协同治理平台,集成智能体服务、数字展览、知识图谱等功能,满足协同管理与公众服务需求。通过政府引导、市场参与、社会协同,鼓励高校、科技企业和文化机构共建平台。人才方面,要加大跨学科人才的培养力度,造就既精通人工智能、大数据又熟悉非遗研究的复合型人才队伍,提升非遗传承人和文化工作者的信息技术素养。可设立非遗数字创新中心或实验室,促进实践者、技术开发者和政策制定者联动,为智能体驱动的非遗治理提供持续创新动力。多方联动能更好地整合资源,从宏观的政策引导、中观的平台建设到微观的人才培养,全方位推进非遗的数字化治理。

在社会与国际方面,应着力提升公众的数字素养和文化认知水平,鼓励更多民众参与非遗的数字传播与体验活动,形成政府、市场、社会共同治理的良好局面。可依托高校和社区开展非遗数字化课程和工作坊,提高青少年的数字文化素养和创意表达能力。从国际合作角度,应加强非遗领域的国际交流与合作。参与数字经济大会等国际论坛,开展合作项目,推动我国非遗数字化成果走向全球,以营造更广泛的支持体系和传播基础。此外,需要探索非遗与文旅、教育、创意产业的跨界融合。从宏观上看,这有助于形成可持续发展的非遗数字产业链,推动以创新非遗内容为核心的新质生产力发展;从中观层面看,能促进各产业间资源整合与优势互补;从微观角度看,可为相关企业和从业者带来新的发展机遇。正如有学者指出,非物质文化遗产数字化通过跨界融合可以形成完整的产业链条⑮。每开展一次跨界合作,都是对非遗数字产业链的一次拓展与完善。这样的方式,能够让非遗数字传播在更广阔的领域开花结果。

本文聚焦智能体理论和数字治理理念,提出了非遗数字化协同治理的“四维”机制模型及闭环路径,并依托典型案例进行了实证分析。研究表明,智能体技术驱动的“感知—决策—行动”循环机制能够有效促进数据、技术、主体、政策之间的协同联动,为非遗保护引入了动态化、智能化的新范式。

未来,伴随着技术和生态的持续演进,这一治理模式将在文化传播、传承领域发挥更显著的作用。例如,可充分运用人工智能与元宇宙技术构建虚拟遗产社区,为公众提供沉浸式互动体验,拓展非遗参与从物理空间到数字空间的范围。同时,应加强智能体平台建设,推进跨领域资源整合,推动数字孪生、区块链等前沿技术在更多非遗场景中的应用测试,以验证其对提升传承效果和社会参与度的积极作用。与此同时,须密切关注数据安全、伦理风险和文化认同等问题,确保数字化举措契合非遗保护的价值取向。

从理论建构层面来看,智能体技术驱动的非遗数字治理范式创新性地融合了多主体协同机制。这一数字原生型保护方案重新定义了文化传承路径,其价值不仅体现在政策工具优化层面,更在于构建了虚实共生的文化记忆存储体系。建议从跨学科协同创新视角,建立包含用户行为画像的动态模型验证框架,结合用户参与反馈机制和强化学习算法,可有效提升策略迭代的时空适应性。

在技术演进层面,本文提出的框架为非遗数字化提供了可扩展的底层逻辑架构方案。随着边缘智能和区块链原生协议构成的技术生态系统逐步成熟,非遗治理将呈现出分布式决策与智能合约自动执行相结合的新形态。后续研究可重点关注数字孪生技术在非遗活态传承中的融合应用,特别是在高带宽网络环境下,对文化数据流实时处理和价值转化机制的探索。

▼ 作者简介:

天津美术学院科研与研究生处副处长、人工智能艺术学院教授,主要研究方向为数字艺术、元宇宙与游戏化学习。