【摘要】随着非遗保护工作的深入开展,如何运用数智技术保持非遗的生命力,为非遗资源整合、成果转化提供支持,实现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,是当下非遗领域亟须讨论的重要议题。数智技术赋能非物质文化遗产保护传承研讨会围绕数智技术应用于非遗建档、传播等保护实践,以及数智技术介入非遗保护的程度、边界及伦理等议题进行探讨,为中国式现代化进程中的非遗保护、传承提供了理论支撑与案例参考。

【关键词】数智技术;非物质文化遗产;活态传承;数字化建档;非遗传播

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》提出:“加强对全国非物质文化遗产资源的整合共享,进一步促进非物质文化遗产数据依法向社会开放,进一步加强档案和记录成果的社会利用。”①在此背景下,如何运用数智技术保持非遗的生命力,为非遗资源整合、成果转化提供支持,促进其更好地融入现代生活,实现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,成为当下非遗领域亟须讨论的重要议题。

2025年6月6日,中国艺术研究院《中国非物质文化遗产》编辑部和天津美术学院联合主办了“数智技术赋能非物质文化遗产保护传承研讨会”,邀请故宫博物院、清华大学、中国人民大学、北京服装学院、南京航空航天大学、山东工艺美术学院、中国艺术研究院、天津美术学院等院校和科研机构的10余名专家、学者齐聚天津,共同研究、探讨扩展现实(XR)②、人工智能(AI)等新质生产力应用于非遗保护、传承的可能性,并实地探访国家级非遗代表性项目保护单位,与传承人一同就数智技术应用于非遗传播与创新的边界和伦理原则展开讨论。本次研讨会旨在通过探索非遗与科技融合的新路径,为非遗的保护、传承注入新的活力。

一、非物质文化遗产保护实践中的数字化建档

建档是非遗系统性保护的一项重要措施。2011年,《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确指出:“鼓励开展与非物质文化遗产有关的科学技术研究和非物质文化遗产保护、保存方法研究。”③2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,进一步指出:“完善档案制度,加强档案数字化建设。”④在非遗数字化建档工作全面推进的过程中,2023年,文化和旅游部批准发布《非物质文化遗产数字化保护 数字资源采集和著录》系列行业标准11部分⑤,明确十大门类非遗数字化采集和著录时的技术规范与业务要求,为非遗数字化保护工作提供了采录规范。数智技术促使非遗建档从纸质档案、影音档案的记录与留存等传统方法,拓展至多模态的数字化存储,为非遗的保存提供了更加多元的技术路径,也为非遗的展示与传播提供了创新的基础。

天津美术学院党委副书记、院长邱志杰教授表示,数智技术在非遗的建档保存、教学实践、传播创新等环节均发挥着关键作用,需构建尊重非遗当代价值的数字文化生态以及符合传统文化内核的美学标准与价值观引导体系。上午的会议由天津美术学院科研与研究生处副处长王中谋教授主持,与会专家、学者从文化遗产建档、建档的数字空间、建档的元数据、从“建档”到“生成”的路径等多个方面探讨了数智技术运用于非遗建档的方法与价值。

故宫博物院原副院长李文儒研究员从文化遗产的整体性视角出发,结合文化遗产保护的平等与普惠观念,分享了故宫博物院的数字采集、建档实践,展示了如何运用数字技术彰显文化遗产的当代价值,进而论证了数智传播、数智创新对非遗保护的重要性。天津美术学院人工智能艺术学院副院长韩冬教授回顾了北京颐和园德和园建筑群、甘肃张掖大佛寺、陕西凤翔秦公一号大墓遗址、秦始皇帝陵博物院、湖南博物院马王堆汉墓等众多数字化保护项目,展示了基于高精度数据测绘、采集的建档实践如何助力文化遗产保护与传承。南京航空航天大学成乔明副教授指出,非遗的数字化建档,需呈现非遗本身、传承人以及非遗产生与存续的社会土壤。元宇宙作为数字空间和物理空间的融合体,其核心技术是数字孪生技术,将其应用于非遗建档意味着非遗从传承人的具身实践向虚拟形象转变,从活态的不确定性展示向数字记忆档案转变,为非遗的传承带来新的机遇。艺术家陈志远从传统木作技艺从业者的身份出发,介绍传统木作材料、形状、结构等建档所需元数据,分析在手工技艺与现代科技、工艺装备有机融合的过程中,数字技术对传统手工艺知识体系的拆解、整合、更新带来的便利与挑战,认为传统手工艺类非遗的核心价值应在数字化建档过程中得到有效传承。山东工艺美术学院殷波教授指出,非遗的数字化存储指对物理空间中以经验状态存续的传统手工艺等进行信息采集,然后将其转化成为可共享、可再生的数字形态,实现信息化采集存储和展示传播,最终目的是结合数字生活需求加以利用。她强调,非遗保护正在从“数字化存储”进一步向“生成式创新”演进,这一过程中的语料库应构建“非遗”知识结构与传承体系的知识图谱,同时,进一步建立非遗采集、建档的元数据标准,以及统一、全面、准确的数据框架与类别数据基础。

二、数智时代的非物质文化遗产传播新形态

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》强调宣传对非物质遗产保护的重要性,要求各缔约国通过向青年进行宣传和传播信息的教育计划,非正规的知识传播手段等,使非物质文化遗产在社会中得到确认、尊重和弘扬⑥。随着数智技术的发展,人工智能生成内容(AIGC)、3D建模、虚拟现实(VR)等被应用于非遗传播,将非遗从社区传承推向公众视野,拓展了传播的广度与深度,促进了非遗保护、传承的多元表达与形式更新,有助于激发传承活力,加强文化认同。与此同时,数智技术在非遗保护、传承领域的应用,应以恪守系统知识、尊重传承主体为基本原则。

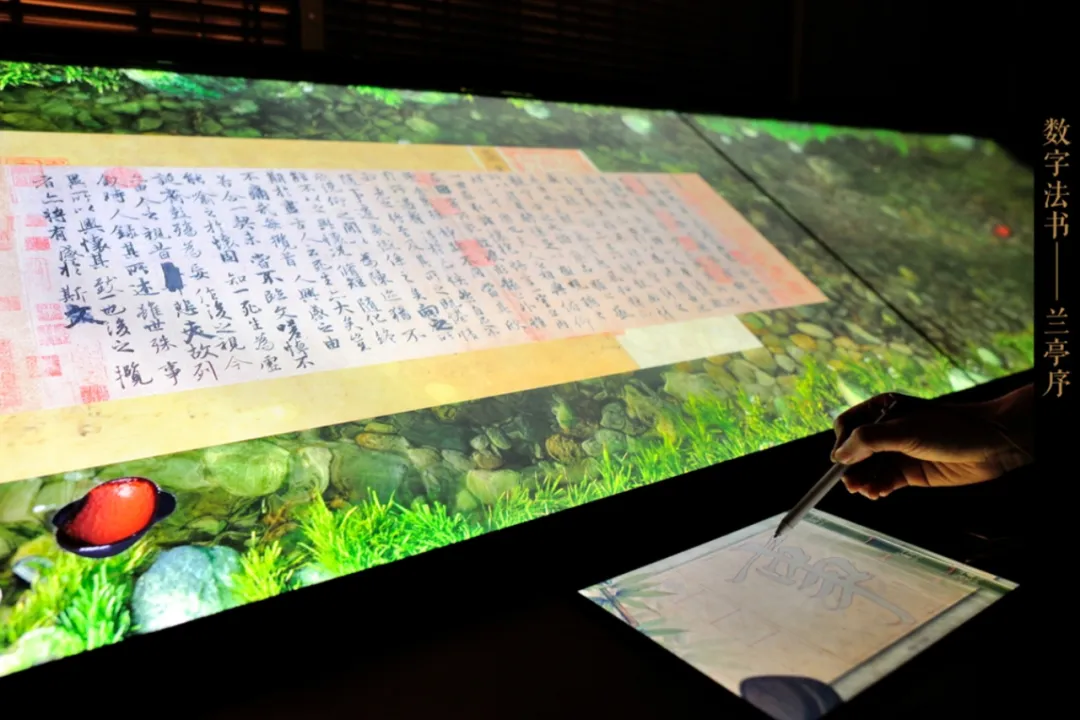

与会学者从高精度数据采集及应用、文化遗产修复、生产性保护实践三个维度探讨了数智技术在文化遗产传播方面的创新应用,交流了可供借鉴的非遗传播实践案例。韩冬分享了兵马俑VR彩绘着色体验系统、兵马俑烧造过程体验系统,以及故宫博物院端门数字馆多模态交互展示项目“禊赏兰亭—曲水流觞书法交互体验”(图1)等项目,介绍将测绘、采集的高精度数据应用于三维重建、虚拟体验、考古研究、复制衍生、游戏开发、数字展示等方面的实践,用技艺的动态展示,实现与观众的现场交互。他归纳,数据采集加工时,应遵守最高精度、最大信度、最小干预的原则;开发活用时,应秉持探索尖端、技术应用、追求创新、力求完美、明确目标、精准传达的理念;强调在数智技术介入非遗传播时,应最大限度地呈现非遗本身。清华大学美术学院博士后张心一介绍了在文化遗产保护场景下,利用生成式人工智能技术辅助修复彩陶纹样信息的技术路径。她基于现存仰韶彩陶,训练具有典型仰韶彩陶纹样数据集的LoRA模型,结合Stable Diffusion的图像修复技术,经反复调整模型参数与验证修复结果,最大程度还原破损缺失纹样的原始形态,最终构建了一套相对完整且可复用的“智能修复流程”。这一方法除了可实际应用于文化遗产修复、史论研究、艺术设计等领域,还可以结合互动软件,让公众通过手机、互动屏幕、VR头戴式显示器等设备亲身体验数字修复过程,实现对文物修复技艺的知识普及和大众传播。泉州工艺美术职业学院陶瓷艺术学院副院长李根分享了在强调自然生态保护的时代背景下,德化瓷烧制技艺如何借助技术更新实现突围。德化瓷的烧制采用以水电驱动的电热窑炉替代传统柴烧窑,实现绿色环保的生产性保护,同时,引入3D打印技术稳定器型、启动“数字孪生窑炉”等项目探索窑炉的智能化管理,积累了德化瓷烧制技艺的国内外传播经验。

▲ 图1 故宫博物院端门数字馆多模态交互展示项目

“禊赏兰亭——曲水流觞书法交互体验”

(图片来源:故宫博物院网站)

同时,与会学者聚焦数智技术在非遗展览展示中的应用案例并展开讨论。成乔明指出,结合元宇宙概念打造非遗数字孪生空间,将传统文化融入数字文化生态,突破了非遗传播的物理时空限制,可为非遗提供沉浸式、立体化的展示、传播平台,能防止因传承人离世、环境变迁、实物损毁等而导致的文化信息遗失。天津美术学院蒋旎副教授介绍了如何通过采集莫高窟影像数据,利用AI重建与数字孪生技术,在虚拟世界中对敦煌石窟等文化遗产实现裸眼三维还原,以及通过训练AI生成山水画图像,打造虚拟绘画交互体验。她提出“未来剧场”作为拓展文化展演空间的方式,实现传统文化的数字展示,通过策展体现科技赋予非遗的多元表达,开拓了非遗展示与教学的多维面向。中国人民大学王一楠讲师介绍了入选亚洲数字艺术展的“北京记忆”项目。该项目借助数智技术对特定文化信息进行采集、组织、存储,并通过网络空间和数字展览进行展示传播(图2),保留文化遗产的“资料”和传统文化的“语境”与“温度”。他认为,信息资源管理提供了对文化信息的保护能力,艺术策展思维则提供了对文化意义的表达能力,二者结合,能确保城市文化遗产被妥善保护,在当代语境中持续焕发新生。北京服装学院杨晓涵讲师以传统技艺类非遗策展为例,阐述了基于非遗技艺研究而形成的、从技术史视角展示非遗的策展方法,既能向观众展示技术演进对非遗的影响,又能呈现出传统手工艺类非遗的技术推进过程、发展脉络和发展方向,借助数智技术构建场景,形成传统与现代的时空对照,引起观众情感共鸣。她认为,数智技术的介入,打破了非遗策展单纯陈列展示工具、实物、手工艺品的传统方式,为新的展览形式提供技术支持,打造沉浸式交互体验,拓展展示边界和受众范围。

▲ 图2 “北京记忆”网站中的“京剧脸谱”专题 (王一楠 提供)

三、数智技术参与非遗保护传承的机遇与挑战

6月6日下午,与会专家、学者走进国家级非遗代表性项目杨柳青木版年画的保护单位——天津杨柳青画社,参观杨柳青木版年画博物馆和工作车间,了解该项目的保护、传承情况。专家、学者与负责“勾、刻、印、绘”不同工序的杨柳青木版年画代表性传承人刘杰、刘静、王艳进行交流(图3),圆桌会议由《中国非物质文化遗产》副主编高舒研究员主持,大家从杨柳青木版年画、德化瓷烧制技艺等国家级非遗代表性项目的保护实践切入,围绕“数智技术介入非遗的程度”“非遗成品与衍生品的边界”以及“非遗衍生品开发的版权保护”三个议题展开讨论(图4)。

▲ 图3 天津杨柳青画社杨柳青木版年画

代表性传承人王艳、刘静、刘杰

(天津美术学院 提供)

▲ 图4 讨论现场(天津美术学院 提供)

议题一,数智技术介入非遗的程度。与会专家、学者与传承人就技术能否替代、多大程度上可以替代传统工艺的问题进行讨论。传承人王艳表示,目前在售的杨柳青木版年画只有180余种,而有待复生的年画古版尚有6000余块,现在画社进行的古版修复和“老版新绘”工作不仅将增加现有年画商品品类,还可以再现更加多样的年画风格以应对市场的需求。古版复生的工艺标准化过程应以传承为主要目的,在遵循杨柳青木版年画艺术规律的前提下引入数智技术。传承人刘杰表示,3D打印与激光雕刻的木版成品,在质感与细节上无法替代手工刻版,机械制版将失去杨柳青木版年画的本质特征。王中谋指出,数智技术赋能非遗,不应该替代传统手工艺,而在于促进传统手工艺适应当代生活。高舒指出,作为非遗代表性项目的杨柳青木版年画,不只是年画“勾、刻、印、绘”本身,更是制作年画的完整知识体系,这也是非遗系统性保护的对象。

议题二,非遗成品与衍生品的边界。李根表示,德化瓷在传统成品“瓷塑”的基础上,为了适应市场需求,发展出茶器具、餐具、西洋工艺瓷器等衍生品,其中,外贸工艺瓷器已成为福建省泉州市德化县的主要产业。他指出,数智技术的介入并未替代德化瓷烧制技艺的手工技艺传统,而是通过辅助技术改良以适应当下的自然与社会环境,并在衍生品设计等方面予以助力。王中谋谈到,天津美术学院团队正与天津杨柳青画社合作,通过采集数据开发大模型,基于市场需求,利用数智技术设计出公众喜爱的衍生品。李文儒指出,历史上杨柳青木版年画的发展与适应市场需求关系紧密,传承人的生计维持是非遗保护的目标和动力。刘杰介绍了杨柳青木版年画曾一直通过不断推进适应市场需求的衍生品创新维持传承的保护路径。他谈到,传统手工制作的杨柳青木版年画产量低、价格高、市场有限、收益低,年画传承曾以销售大量廉价的胶印画带来的利润维持。中国艺术研究院期刊管理处副处长吕晓明表示,在衍生品开发过程中,需界定非遗及其衍生品的区别,避免概念与价值的混淆。三位传承人表示,在不脱离杨柳青年画特色的基础上,可以接受衍生品基于成品的形态变化和使用场景变化。

议题三,非遗衍生品开发的版权保护。王中谋指出,在非遗衍生品开发时,通过版权保护、授权开发等形式,可以保护传承人的利益,规范市场行为。传承人表示古版年画没有版权,但画社采集的数字化高清图片和新创作的年画有版权,在使用时可以收取版权费,拓展传承人的收入来源。与会专家及传承人普遍认为,数智技术参与非遗保护、创新应坚持在有效保护知识产权的前提下实现合理利用。

总结部分,讨论回归到如何实现技术赋能与人文关怀的协同共进,构建以传承人为中心的数智化保护体系上。李文儒强调,非遗传承的本质在于“人”的主体性回归,数智技术的应用应始终围绕创造和传承主体,激发主体创造力,实现非遗从传统价值到现代价值的转化,让文化遗产本身的价值在非遗传承、创新中得以彰显。王中谋指出,杨柳青木版年画大模型开发需把握好非遗的知识结构,在传承人的参与、把控下进行。张心一认为,AI只是辅助工具,文化遗产的数智化实践,不仅在于保存,更在于让它们“被看见、被理解、被传承”。高舒总结,数智技术赋能非遗保护传承是当下需要长期观察和深入探讨的重要议题,在践行非遗数字化建档的同时,也要充分认识数智生成,尤其是重视数智技术介入非遗保护传承的伦理问题。要在尊重传承社区、群体、个人意愿的前提下,明晰版权边界,做好文化确权,突破知识和技术壁垒,凝聚非遗保护合力,真正实现优势互补。与会人员普遍认同数智技术的快速发展为非遗保护、传承带来了新的机遇和挑战,亟须加强跨学科协作,深化理论研究,共同探索非遗保护的有效路径。

结 语

在中国式现代化进程中,非遗保护、传承与现代科技发展之间的联系越发紧密。数智技术逐步介入非遗的立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承和振兴等诸多面向,为非遗保护事业注入了新的动力,也为非遗学科建设提供了新视角,同步伴随着相关技术与伦理问题的探讨。数智技术的运用,应以非遗保护、传承为根本目标,以尊重非遗项目与传承主体为基本前提,在有效传承与市场化探索中实现非遗的当代价值。

基于联合国教科文组织《人工智能伦理问题建议书》“鼓励会员国酌情将人工智能系统纳入物质、文献和非物质文化遗产(包括濒危语言以及土著语言和知识)的保护、丰富、理解、推广、管理和获取工作”⑦,以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》提出非物质文化遗产“资源的整合共享”“数据依法向社会开放”以及“加强档案和记录成果的社会利用”⑧等要求,本次研讨会在《中国非物质文化遗产》编辑部与天津美术学院的共同推动下,率先对当下数智环境中非遗与现代科技融合的新路径以及数智技术介入传统文化传承发展的程度、边界及伦理等模糊地带进行探讨。专家学者、传承人、艺术家等多方共同探索中华优秀传统文化融入现代生活、实现当代价值的方法和意义,为中国式现代化进程中的非遗保护、传承提供了理论支撑与案例参考。

▼ 作者简介:

中国艺术研究院助理研究员,主要研究方向为文化人类学、非物质文化遗产。

侯萍

中国艺术研究院助理研究员,主要研究方向为设计艺术学、非物质文化遗产。